2017

Extrait d’un entretien avec Thomas Guillemet (je souligne).

Figure Figure : Dans Body Fail, tu déjoues souvent les capacités de ces machines ou tu les présentes parfois même comme handicapées. Finalement, est-ce que ces faiblesses que tu cherches à exposer ne les rendraient pas plus humaines ?

Thomas Guillemet : Si. Finalement ce qui fait qu’on est parfait par rapport à la machine, c’est que l’on sache faire ces erreurs. Toute la problématique est là pour l’intelligence artificielle, il faudrait lui apprendre à faire des erreurs.

Figure Figure : Oui enfin, si tu places l’humain comme perfection…

Thomas Guillemet : Ce qui nous rend encore supérieurs à la machine, c’est nos capacités à créer, à concevoir… Et dans la création, c’est finalement lorsque cela nous échappe que c’est intéressant. La machine ne comprend pas cette donnée-là. C’est une autre problématique abordée avec Body Fail : faire reconnaître une erreur inconnue à la machine. Elle identifie une suite de données, sans savoir que c’est une erreur, tout simplement parce qu’elle n’a pas encore appris que c’est une erreur.

Je suis en train d’écrire un court texte à destination d’un potentiel futur employeur, dans lequel je dois expliquer mes motivations pour postuler à l’offre proposée. Ma seule motivation est : gagner de l’argent régulièrement. Pourtant, dans mon court texte, je ne parle jamais de cette motivation principale qui est de gagner de l’argent régulièrement. Je parle même de tout sauf de ça. L’enjeu de ce type de texte est d’ailleurs de parler du reste le mieux possible pour faire oublier ce que les potentiels futurs employeurs savent parfaitement : on ne veut que de l’argent. Les potentiels futurs employeurs, entourés de leurs collaborateurs, jugent tous les courts textes qui leur sont envoyés et notent si on parle d’argent ou surtout pas d’argent. Généralement, ils privilégient quand on ne parle surtout pas d’argent. Moins on parle d’argent et plus on a de chances d’en gagner. Il faut très bien maîtriser la langue française et les figures stylistiques pour ne surtout pas heurter les potentiels futurs employeurs avec ces questions d’argent. Les potentiels futurs employeurs supportent très mal que l’on parle d’argent, car selon eux l’argent est secondaire, c’est surtout l’emploi qui est important. Pourtant, ils proposent toujours des emplois de merde qui n’intéressent personne, tout en étant persuadés d’offrir des emplois en or. En somme, les potentiels futurs employeurs sont persuadés d’offrir des emplois en or à des candidats véritablement motivés par la valeur de ces emplois. Alors qu’on postule à des emplois de merde uniquement pour gagner de l’argent. Le monde du travail, c’est une sacré aventure.

(J’ai déjà un métier, mais dois en trouver un autre.)

the end of the virtual world © Robert Overweg

Le livre de Triclot est un bon livre, qui malheureusement s’arrête avant de véritablement m’intéresser. Davantage une histoire et une sociologie du jeu vidéo qu’une philosophie. Il n’envisage pas la grammaire propre au jeu vidéo, ses possibilités narratives, et donc son développement logique ; il ne s’intéresse pas non plus à ses limites, ses failles, ses bugs (à peine une ligne sur le sujet, si ma mémoire est bonne). En bref, je n’en sais pas plus sur les problèmes métaphysiques et ontologiques soulevés par les jeux vidéo. Je n’ai rien appris sur moi.

(La multiplication des prises de parole m’empêche d’en dire plus ici ; par exemple, le fait de vivre avec Cécile, ou d’avoir des conversations quotidiennes avec Fabien. Je me répète très peu, et souvent les Relevés passent en dernier.)

« L’univers construit peut d’abord être suffisamment vaste pour englober le joueur qui n’en fera jamais le tour entier : une manière de donner le sentiment d’un infini à travers le fini, de faire oublier le monde clos du code. Cette tactique est celle des jeux que l’on appelle « à monde ouvert ». On peut néanmoins se demander si l’ouverture promise peut être autre chose qu’une forme de dissimulation de la clôture. » – Mathieu Triclot, Philosophie des jeux vidéo.

Dans Trio, je lis : Un train passa et j’enviai ceux qui avaient un but.

Puis, plus loin : Ce soir, je suis encore allée me baigner toute seule. Il n’y avait plus de vent, mais j’ai trouvé l’eau plus froide que la veille. Je me suis mise à l’abri dans une grotte pour fumer après mon bain. Souvenir d’autres grottes. Fabriquées par nous-mêmes, changeant au gré de notre changement.

On se quitte là-dessus.

(J’ai l’impression d’écrire comme tous les cons de ma génération.)

« Leurs étroites dimensions me saisissent et me précipitent dans une terrible léthargie, où n’importe quoi serait accueilli comme une délivrance. Ils se balancent mutuellement et heurtent les murs qui les renvoient en eux-mêmes. » – Ann Quin, Trio (trad. L. Tranec).

Comme souvent, j’avais une idée, et puis je l’ai oubliée.

Parfois, simplement le temps de cliquer sur un nouvel onglet, et j’ai déjà oublié ce que j’avais prévu de faire. Comme ma grand-mère qui part chercher quelque chose à la cave, puis revient un peu plus tard les mains vides.

Si on me le demandait, je dirais que j’écris pour retrouver cette liberté d’enfant de raconter et d’imaginer n’importe quoi (on ne me le demande pas).

Je ne voyage pas, je ne m’enfuis pas, idéalement j’aimerais retrouver le lit et les jouets de ma première chambre.

Par exemple, commettre un acte raciste sans savoir que c’est un acte raciste ne vous rend pas raciste. Si vous vous déguisez en Noir ou si vous imitez un accent petit nègre ou si vous riez en lisant certaines cases de la première édition de Tintin au Congo, si vous ne savez pas que c’est raciste, alors, heureusement, vous n’êtes pas raciste. Également, si vous riez devant le sketch de Michel Leeb intitulé L’Africain, vous n’êtes toujours pas raciste, car Michel Leeb lui-même n’est pas raciste. Ne pas savoir que l’on est raciste est très pratique car cela vous évite d’avoir à vous excuser et réfléchir quant à vos actes racistes (dont, encore une fois, vous ignoriez le caractère raciste). Si on vous accuse d’être raciste (ce qui se produira sans doute), vous pourrez vous défendre en utilisant, au choix, l’hommage, le second degré ou l’ami noir. Vous pourrez également affirmer qu’on ne peut plus rien dire, ou, plus précisément : plus rien dire de raciste sans savoir que c’est raciste. C’est-à-dire qu’il faut devenir conscient et responsable de toutes ses paroles, quelle plaie. Qui a le temps pour réfléchir à et peser ce qu’il veut dire, personne, sauf probablement les bobo-gauchiasses et les journalopes, et peut-être aussi les bien-pensants. Si vraiment vous êtes poussé dans vos retranchements, n’hésitez pas à citer Pierre Desproges sans avoir compris le sens de ses paroles (ce n’est pas important) ; cela aura un effet assurément déstabilisant car au fond personne n’a vraiment pris le temps de bien comprendre le sens de ses paroles, et donc encore moins de les expliquer et de les détailler. Votre principal avantage face à vos détracteurs est votre honnêteté, votre amour de la vie (cf. les barbecues) et votre respect de toutes les personnes vivant sur cette Terre, peu importe leur religion ou leur couleur de peau (cf. France - Brésil 98). Un respect d’ailleurs tellement puissant et empathique que vous ne voyez même plus les couleurs de peau, vous ne voyez que des égaux, des semblables, partageant les mêmes atouts et les mêmes blocages que vous face aux épreuves de la vie. Vous ne pouvez être raciste simplement car le racisme est absolument en dehors de votre horizon de pensée. Vous êtes de la pure matière spirituelle, sans aucune attache ni aucune considération pour les données sociologiques et les expériences vécues, bien trop éloignées de vos expériences à vous de pure entité immatérielle, c’est-à-dire sans doute des expériences de nirvana, de sublime et d’infini. Il est donc évident qu’un acte raciste de votre part puisse vous échapper complètement si vous êtes uniquement concentré sur des questions de sublime et d’infini, qui requièrent toute votre énergie et toute votre attention. Oui, c’est ça, c’est sans doute ça, c’est bien cette histoire de sphère spirituelle, oui, ok, partons là-dessus, et puis j’aime bien vos idées, le truc de France 98 oui, c’est fédérateur, et puis le barbecue, bien sûr, tout le monde comprend ce type d’image, ah quand même, putain d’islamogauchistes, on peut plus être tranquilles une seconde, moi raciste, ah c’est quand même la meilleure, on croit rêver, quand on sait tout ce que j’ai fait, ils ne me connaissent pas ces gens-là, quand même, quelle époque, oui, je le dis : quelle époque !…

Hier soir, je me disais, mais c’est encore une idée confuse, comme une intuition, que notre expérience des paysages virtuels rejoignait finalement celle des paysages réels. Que si nous étions amener à évoluer toute notre vie dans les métropoles de GTA ou dans les plaines/déserts/cavernes de Minecraft, nous pourrions mourir en ayant la sensation d’avoir sincèrement vécu. Car ces paysages factices appellent en effet des ressentis, des émotions, semblables aux campagnes ou aux rues dans lesquelles nous évoluons pour maintenir en état notre corps. Ces paysages trichent comme n’importe quel paysage triche, en nous trompant par le biais de souvenirs, d’appréhensions, d’agencements.

La majorité de notre territoire nous est inconnue, inaccessible. C’est pour cela qu’il nous semble évident de ne pouvoir accéder à certaines zones dans de soi-disant open world. Cet empêchement est une expérience courante. Par exemple, je n’ai aucune idée de la façon dont est composé l’immeuble en face de chez moi, je ne sais même pas s’il y a bien quelque chose à l’intérieur, s’il ne s’agit pas simplement de cubes vides, factices. Son entrée est gardée par des codes, mais d’autres bâtiments plus prestigieux le sont par des grilles, voire des gardes. L’environnement est un espace majoritairement privé.

La virtualité de la réalité semble amoindrie par l’expérience, l’appréhension de notre corps physique. J’éprouve pourtant un vertige équivalent lorsque je gravis une montagne ou durant un saut de l’ange dans Assassin’s Creed. J’éprouve la même peur dans une forêt la nuit que dans celle où rôde le Slenderman. Ces forêts me semblent d’ailleurs encore plus terrifiantes depuis que je connais l’existence du Slenderman, pourtant pure projection de mon esprit.

Ce que je veux dire par là, c’est que nous n’avons pas attendu les jeux vidéo pour évoluer dans un monde que l’on pense partagé par tous mais qui est en réalité propre à chacun. Nous sommes les héros solitaires de mondes remplis de PNJ, et seule notre témérité à nous convaincre du contraire nous permet de vivre comme égal des autres. Et nous arpentons vainement des territoires en perpétuelle reconfiguration.

(J’avais prévenu, c’est encore flou.)

« Les lumières s’éteignirent d’un coup. La rampe se désintégra sous ses doigts. Un hurlement strident s’éleva, assourdissant. Il tombait. Sharp essaya frénétiquement de se raccrocher à quelque chose mais ne trouva autour de lui que l’obscurité et le vide. Plus rien de tangible, de réel, juste un gouffre sous ses pieds et le vacarme de ses propres cris terrifiés. » – Philip K. Dick, Phobie or not phobie (trad. M. Thaon).

J’ai toujours cette grosseur étrange dans la gorge. J’ai pris rendez-vous chez le médecin.

Ma grand-mère, en train de recoudre ses rideaux, s’est précipitée pour allumer la télévision et regarder les funérailles de Johnny Hallyday. Je ne l’ai jamais surprise en train de l’écouter ; elle n’a aucun album ; je crois même qu’elle ne l’apprécie pas tellement. Elle doit apprécier les funérailles, les Champs-Elysées, les motos. Elle reste debout dans le salon, devant la télévision. Elle doit aimer quelque chose qui n’a rien à voir avec Johnny Hallyday, mais qu’elle tient à regarder, une chose pour laquelle elle a abandonné son travail de couture. La nostalgie, sans doute. Le temps, peut-être.

Ses deux seules paroles ont été : « Mais il a neigé là-bas ? » et « Qu’est-ce qu’elle est moche depuis qu’elle s’est faite refaire Sylvie Vartan ».

L’arrière du corbillard était transparent. On pouvait aperçevoir le cercueil blanc qui lui était opaque.

Initialement, les pommes de pin n’avaient pas tout à fait été considérées par le service de sécurité du Roi comme la meilleure façon de contrôler les faits et gestes des habitants de la ville.

« Nintendo always felt more real than life. Simple yet somehow beautiful worlds, constantly breaking down, designed, whether intended or not, as pixilated avatars of hope. Old school video games are perfect precisely because of how unreal they are. They don’t try to teach you anything, except if you see a hammer, you better grab it. » – Sampson Starkweather, Self Help Poems.

Là où Rivage avait tort, c’est que l’homme aux jumelles qu’il avait surpris depuis son bureau avec ses propres jumelles, en réalité, ne le regardait pas du tout. Il n’avait d’ailleurs même pas remarqué que Rivage l’avait remarqué. L’homme aux jumelles était bien plus intéressé par la pièce jouxtant le bureau de Rivage, dans laquelle patientait un témoin clé qui n’avait pas encore parlé et qui ne devait surtout pas parler. Depuis le sixième étage de l’immeuble dans lequel il était posté, l’homme aux jumelles faisait de simples repérages pour jauger la meilleure façon d’éliminer ce témoin clé sans trop laisser de traces, sans trop attirer l’attention. Il s’avéra qu’aux yeux de l’homme aux jumelles la meilleure façon était le fusil de précision, mais, considérant la polyvalence de l’homme aux jumelles, la fléchette empoisonnée, la fronde ou encore le bazooka auraient tout aussi bien fait l’affaire. L’homme aux jumelles monta son fusil de précision et installa ensuite son canon de manière à atteindre exactement le crâne du témoin clé. Si, plus tôt, Rivage n’avait pas perdu la joute de regards contre l’homme aux jumelles, il aurait sans doute pu prévenir cette attaque et sauver le témoin clé. Mais, malheureusement, il se trouva qu’il perdît. La fenêtre vola en éclats ; le témoin clé suivit.

« l’entropie qui submerge toutes choses visibles, le divertissement et la technologie et tous les mômes de quatre ans avec leur ordinateur, chacun son propre artiste d’où ça vient tout ça, le système binaire et l’ordinateur d’où ça vient la technologie au départ, vous comprenez ? je n’arrive même pas à m’y mettre, vous comprenez c’est à ça qu’il faut que je me mette avant que tout mon travail soit mal interprété et déformé et, et changé en dessin animé parce que c’est un dessin animé toute cette populace ahurie là-dehors qui attend qu’on la distraie et fait de l’artiste créateur un artiste de cabaret » – William Gaddis, Agonie d’agapè (trad. Claro).

Hier soir, avant de m’endormir, je me disais que dans un appartement comme le mien, il serait tout à fait possible qu’une personne suffisamment furtive puisse vivre en même temps que moi sans que je m’en rende compte. Il lui suffirait de se rendre dans ma chambre quand je vais dans le salon, et vice versa quand je vais dans la chambre. Elle pendrait sa douche quand je suis dans la cuisine, et ferait la cuisine quand je prends ma douche. Elle vivrait en permanence à contre-temps de mon propre rythme. Cela demande une parfaite maîtrise de l’art du déplacement, mais je suis persuadé qu’il existe des ninjas modernes, qui vivent donc simplement dans la pièce d’à côté. Inutile d’aller voir, votre ninja est déjà rendu dans la pièce d’où vous venez. Il faut simplement accepter son sort (la colocation imposée), ou installer des caméras de surveillance dans chaque pièce, ce qui demande un certain budget (que, personnellement, actuellement, je n’ai pas). Je vais aller préparer une jardinière ; mon ninja en profitera sans doute pour faire la sieste, ou écrire quelques phrases dans son journal en ligne.

« Dans le grand théâtre vivant où les animaux de zoo et de laboratoire jouent leur rôle, les gardiens maintiennent un contrôle strict sur l’élevage, la naissance, la mort, l’alimentation, et la socialisation. L’authenticité et l’autorité requièrent une manipulation constante des maisons-cages. Nous voyons les zoos comme des endroits où amener les enfants, mais faire que les animaux semblent naturels demande un travail constant. » – Thalia Field, L’amateur d’oiseaux, côté jardin (trad. V. Broqua, O. Brossard et A. Lang).

Ma grand-mère a appelé Cécile tout à l’heure. C’est rare qu’elle appelle, seulement pour appeler, pour la présence, pour la voix. Elle ne m’appelle pas moi ; elle imagine toujours qu’elle me dérange. La dernière fois, dans la cuisine, elle nous a dit qu’elle aimerait qu’on passe la voir une fois par mois, si possible. Avant, elle ne demandait pas ce genre de choses. Elle vieillit. Elle doit s’en rendre compte (elle dit parfois que la machine déconne).

Si vous êtes dans votre baignoire et que vous fixez le rideau de douche assez longtemps, il est possible que quelqu’un que vous ne connaissez pas le tire et tienne un couteau à la main. Même chose avec une porte : si vous fixez la poignée assez longtemps, il est possible qu’un étranger hostile tente de l’ouvrir avec férocité (et gueule depuis l’autre côté de la porte, vous menace par exemple, de vous tuer par exemple). De cette attention démesurée envers des détails apparemment inoffensifs naît l’angoisse. Attention : si ces deux événements vous arrivent dans la même journée, il est tout à fait possible que vous soyez le second rôle d’un quelconque film d’horreur.

Parfois, un homme passe en marchant dans ma rue, avec des écouteurs sur les oreilles et toujours son téléphone dans une main (auquel sont branchés les écouteurs). Je l’entends chanter depuis mon bureau, quatre étages plus haut, des chansons de variété, ou des classiques de la funk (en yaourt). Les autres passants autour font comme s’ils n’entendaient rien, mais cet homme chante vraiment très fort, en pleine rue, des classiques de la funk en yaourt. Il est sans doute le seul dans toute la ville à faire ça.

Je viens également de remarquer que l’homme aveugle n’avait plus son chien guide avec lui. Désormais il a une canne téléscopique, qui semble beaucoup moins sympathique et affectueuse. Qu’est devenu le chien ?

« Un jour, Al acheta dix litres de la plus sombre des peintures vertes chez Kammenstein’s, à Forest Green, bien qu’elle ait été véritablement la couleur de l’enfer. Au cours des deux ou trois jours suivants, il peignit tout son appartement, y compris les plafonds, avec ce vert sépulcral, un vert tellement lugubre et morne qu’il paraissait être la représentation du pur désespoir, une couleur suicidaire, si on peut parler de couleur, car elle était d’une certaine façon plus noire que noire. »

J’ai traduit quelques paragraphes du King of the Forest de Sampson Starkweather, qui est le premier livre du volume The First 4 Books of Sampson Starkweather :

Il y a en permanence des hordes de loups en ville qui errent autour des monuments et des stations de métro abandonnés, sans aucune crainte ni résistance. Tant que vous vous occupez de vos affaires, ils vous ignoreront. Mais il suffit qu’un touriste prenne conscience de leur existence, ou qu’une jeune fille, percevant leur présence animale, fasse un mouvement brusque, pour qu’ils déferlent aussitôt sur leur victime, et que de leurs griffes aiguisées et de leurs crocs ils déchiquètent la personne en lambeaux avant de la dévorer sous les yeux de tous. Il est difficile de faire comme s’il n’y avait pas de cris, mais la plupart des gens sont désormais formés pour ne pas se laisser submergés par les sons. Je préfère vous rappeler que la plupart du temps les loups errent simplement dans la ville, calmement, sans rien faire de particulier.

Si un homme tombe dans une forêt sans personne à proximité, fait-il toujours du bruit ? Et comment est-ce qu’un putain de couteau suisse est censé vous sauver ? La nature suit les mêmes règles que l’art. Ou que le langage. Le zoo pour lequel nous avons tous perdu notre état sauvage. La frontière entre être fait et être né. L’utilité contre la beauté. Il n’y a aucune différence entre un poème et un arbre. Un arbre tortueux n’a aucun devoir. Mon ami ne sait pas s’il croit en Dieu ou non, ce qui en soi est un art. Shelly dit que la grande énigme de la morale, c’est l’amour. Le livre que je suis en train de lire dit « Sont Dieu, le péché et la sainteté ». Je suis effrayé par le fisc et par l’idée de tomber dans une forêt sans personne à proximité. Mais j’imagine que vous l’avez déjà compris. Comme pour ce couteau suisse, Peu importe que ce qui nous menace par la destruction soit caché au fond de nous, et qu’on se laisse anéantir complètement jusqu’au plus petit atome, car depuis sa résistance émergera — un monde qui est ce que je taille dans l’arbre que je suis.

Voici l’histoire de la matière noire. Un samedi matin, une fillette de 6 ans a marché droit vers ma petite maison. Quand je me suis réveillé, elle se tenait au pied de mon lit, et elle a dit : « C’était ma maison de poupées ». Un pacte, sous-entendu, s’est couvert de plumes. Parfois je l’aperçois sur la balançoire ou je l’entends jouer entre les arbres. Elle sait que tu es partie, mais pour moi elle fait semblant du contraire.

Mes amis pensent que la poésie n’a rien à voir avec les mots. « La poésie, m’a-t-elle dit, est une montagne ». Une véritable montagne. Une chose qu’un idiot gravit simplement « parce qu’elle est là ». La poésie est là, mais pourquoi avons-nous toujours besoin de prouver qu’elle existe ? Pour la montrer du doigt ? Comme une montagne qui apparaît au loin. « Deviens un pur bloc de bois » est ce qu’une Sarah Lawrence enfant, insomniaque depuis deux jours, encore défoncée à l’ecstasy et à l’acide, assise en tailleur sur les rochers, muette, m’aurait crié durant un match de tennis. Ils avaient raison. Ce qui se trouve au fond d’un pur bloc de bois. Des spires et des grains, des histoires et de la fumée contenue. Entourée par. Mon bloc de bois, la montagne d’un autre. Le son d’un doigt pointant ce qui est invisible. Être pris en compte ou, peut-être, estimé par. Une chose sur laquelle dessiner une porte.

J’écris comme je contemple les montagnes. Espérant quelque chose de rouge et de trop vrai pour tomber. J’ai peur. J’ai peur de ce que je sais et de ce que j’ignore. Quelque chose s’échappe de moi comme des chevaux apeurés. Est-ce que vous le sentez ? J’ai cette image de vous et à l’intérieur de vos yeux il y a des oiseaux gelés sur un évantail chinois. Vous avez cet air, on dirait que vous venez de dire quelque chose de sublime ou de criminel. Je berce vos excuses entre mes mains pour en boire une gorgée.

Rivage inspecta de fond en comble l’usine désaffectée. Les hommes de Saint Pepsi avaient quitté les lieux en vitesse, sans doute de peur que Rivage ne les élimine à leur tour. Avant de partir suivre une autre piste, Rivage s’attarda dans une dernière pièce, une pièce quelconque à l’écart, anodine, sur le plan de travail de laquelle il remarqua pourtant des documents confidentiels tamponnés TOP SECRET, ainsi que des détritus de repas et des cartons de pizza tout sauf confidentiels. Rivage mit ce manque de rigueur de la part de tels professionnels du crime sur le compte de la précipitation. Il parcourut rapidement les fichiers dispersés ici et là sur le plan de travail : des graphiques, des paragraphes aux trois quarts rayés, des suites de chiffres, des codes, des repères géographiques, ce genre de données. Il fronçait les sourcils quand les informations semblaient importantes, posait une main sur son menton quand il avait besoin de réfléchir, fit des suppositions éclairantes, jetait parfois les détritus sur le sol, puis se mit à faire toutes ces actions en même temps à un rythme très soutenu après avoir aperçu, dans un coin de la pièce, un petit minuteur digital relié à un plus important amas d’explosifs chargés de réduire l’usine en cendres dans les plus brefs délais (deux minutes quarante d’après le minuteur), mais également les documents confidentiels et, tant qu’on y était, si ça n’était pas trop demandé, Rivage. Quand l’usine explosa et emporta dans son brasier les documents confidentiels, Rivage se trouvait déjà loin. Depuis le bord de la route où était stationnée sa voiture, il put apprécier la colonne de fumée noire qui montait vers le ciel et qui lui fit penser à la scène finale d’un film d’action qu’il avait bien aimé dernièrement, même si le nom du réalisateur lui échappait.

Rivage repensait au système de surveillance que les hommes de Saint Pepsi avaient installé dans l’usine. Si un système similaire était installé dans les rues de la ville, cela faciliterait grandement ses enquêtes, il n’aurait presque plus rien à faire, il n’aurait plus qu’à patienter derrière son poste de contrôle que les meurtriers commettent leurs crimes en flagrant délit, puis il dépêcherait des policiers sur place dans l’instant, et le tour serait joué. Rivage se dit aussi qu’il pourrait zoomer de très près sur les visages des habitants pour les détailler en profondeur et découvrir tous leurs secrets. Pour l’instant, Rivage se contentait de ses jumelles, et il observait par la fenêtre de son bureau l’immeuble à côté du commissariat. Il s’aperçut que quelqu’un l’observait également au travers de jumelles depuis l’immeuble à côté du commissariat, depuis, à vue de nez, le dixième ou onzième étage, et bientôt ce fut à celui qui craquerait le premier et arrêterait d’observer l’autre, et Rivage fut le premier qui craqua, car simplement il n’avait aucune force mentale. Il s’en voulut d’être aussi faible dans ce type de joute et se dit que la prochaine fois ce serait au tour de l’autre de craquer et de se désoler de n’avoir aucune force mentale. Rivage reposa ses jumelles sur son bureau et bascula dans son fauteuil. Il jeta un oeil au petit tableau qui se trouvait à sa droite et qui représentait une porte rouge donnant sur une pièce en hors-champ. Rivage se demandait ce que devenait son assistant.

En ce moment, je ne gagne quand même pas beaucoup d’argent.

« Il sort un roman tous les deux ans et, s’ils ne sont pas meilleurs que ses premiers livres, ils ne sont certainement pas pires. Comme il était célèbre pour un roman d’une charmante médiocrité publié à l’âge de vingt-huit ans, il est toujours célèbre pour ses charmantes médiocrités, lesquelles permettent de rappeler son premier livre, pour le plus grand plaisir des critiques. Et ainsi les honneurs et les récompenses lui arrivent au rythme de un par an. » – Gilbert Sorrentino, L’Abîme de l’illusion humaine (trad B. Hoepffner).

Non, effectivement, l’hélicoptère n’était pas nécessaire. Rivage avait toujours éprouvé de grandes difficultés pour jauger l’utilité de l’engin en fonction de l’enquête sur laquelle il était dépêché. Comme le corps avait été découvert dans la rade du port, il s’était dit que ça serait plus rapide ainsi, décoller depuis le toit du commissariat, survoler la ville, jeter un coup d’oeil au passage sur le superbe paysage faiblement éclairé dans la nuit, puis atterir enfin exactement à l’endroit où il était attendu. Dans les faits, le pilote fut incapable de poser l’hélicoptère au port à cause du manque évident de surface pour l’accueillir et de la force du vent qui manquait de tous les fracasser contre les bâtiments de pêche. Le pilote fut contraint d’effectuer au péril de sa vie un vol stationnaire à très basse altitude qui permit à Rivage et à son assistant d’effectuer un saut tout aussi périlleux (Rivage manqua se briser les chevilles) de plusieurs mètres pour rejoindre les autres corps de métier (pompiers, ambulanciers, témoins, potentiels coupables) déjà présents sur place, et qui s’étaient tous baissés au ras du sol pour éviter au maximum les rafales de vent que provoquaient les pâles de l’hélicoptère lancées à toute allure. En somme, beaucoup plus de contraintes que si Rivage avait pris sa voiture.

Dans une production télévisuelle standard, c’est sans doute à cet instant que serait apparu le titre de l’épisode.

(Pour le moment, je rassemble les éléments. Ensuite, j’en ferai quelque chose.)

« Everything is so extra,

it gets hard

to know what to exactly

give a fuck about. » – Tommy Pico, IRL.

Cinq balles, donc. La première perfora un poumon, le seconde explosa un crâne, Rivage était bien parti, la troisième finit dans une caisse, Rivage n’est pas non plus infaillible, la quatrième se logea en plein ventre, et la cinquième ricocha dans la pièce de façon à terrasser les huit hommes restants. Rivage vérifia l’état de santé des hommes étendus un peu partout sur le sol. L’un d’entre eux semblait encore entre la vie et la mort, dans un état parfaitement disponible donc pour communiquer des informations de la plus haute importance concernant leur chef et ses terribles objectifs. Les phrases de l’homme entre la vie et la mort étaient complètement décousues, ce qui contraignait Rivage à lui administrer de petites claques sur le visage pour qu’il éclaircisse ses propos. Les propos éclaircis par Rivage n’étaient d’aucune utilité pour la suite de son enquête. Tout ce que l’homme mourant lui disait avec difficulté, Rivage le savait déjà. Rivage soudain entendit une voix s’adresser à lui depuis des enceintes installées en hauteur. Rivage n’imaginait pas qu’il s’agisse de la voix de Saint Pepsi. Il n’avait jamais pensé à la voix de Saint Pepsi. La voix prévint Rivage qu’il s’était mis dans de mauvais draps, qu’il ne savait pas à qui il avait à faire (Rivage confirmait : c’était tout le problème), que désormais il était dans leur viseur (Rivage rit : pas ceux de vos hommes en tout cas), qu’il ne pourrait plus dormir de la nuit (Rivage le rassura : c’était déjà le cas), qu’il mettait sa famille en danger (Rivage le rassura : il n’en avait plus), et que putain de merde il arrête de la couper à chaque fois pour faire son malin. Dans le local de sécurité, un des gardiens vit Rivage s’approcher d’une des caméras de surveillance et lever le visage vers l’objectif. Rivage mima un pistolet avec ses doigts, qu’il pointa en direction de la caméra. Le gardien se demandait ce qu’il faisait. Après avoir assuré sa visée, Rivage plia son pouce comme pour propulser la balle qui allait sortir de son index. Il y eut un bref instant de silence, puis la caméra explosa.

Non, effectivement, l’hélicoptère n’était sans doute pas nécessaire.

« En règle générale, les hommes qui viennent attendre le train dans cette gare meurent pendant l’attente. Ce n’est pas une mort terrible, très calme au contraire, et, à sa manière, élégante ; certains d’entre eux se font escorter par leur famille, par leurs fils en particulier, qui portent de longues chaussettes noires et des culottes courtes, afin qu’ils apprennent la manière de mourir dignement. » – Giorgio Manganelli, Centurie (trad. J.-B. Para).

Rivage savait que le moment viendrait où il devrait affronter un chien. Affronter les chiens n’était pas ce que Rivage préférait dans son métier. Il ne savait jamais comment s’y prendre. D’après lui, tout était très prévisible, sauf les chiens, qu’il frappait toujours un peu au hasard. Frapper un chien est très compliqué car ils sont très bas, très agiles, et très peu entraînés à se laisser faire. Il n’est possible de frapper un chien du poing que lorsqu’il vous saute à la gorge, et alors vous frappez sa gueule ouverte qui se referme sur votre poing, et finalement c’est le chien qui gagne. Il est sinon possible de lui asséner des coups de pied dans le ventre, mais pas dans la gueule, au risque de voir son pied finir dans le même état que sa main. Du chien, il faut surtout éviter la gueule. Rivage avait remarqué qu’en dehors de sa gueule, un chien est une sorte de saucisse, et une saucisse véloce n’est rien sans sa gueule. C’est la gueule qui fait la force du chien, c’est elle qui souvent pose problème à Rivage. Rivage tentait parfois de faire abstraction de la partie gueule du chien pour ne se concentrer que sur la partie saucisse, mais ça ne changeait pas grand chose. Rivage devait le reconnaître : la partie saucisse seule le terrassait. Vraiment, le plus gros point faible de Rivage était les chiens. En ville, tous les criminels le savaient, et ils encerclaient donc leurs repaires de dizaines de molosses enragés, que Rivage tentait tant bien que mal de transformer en simples saucisses. Et le repaire devant lequel Rivage était posté ne transigeait pas à la règle. Il avait devoir prendre sur lui.

« Mon père me hait, me dit que je dois être une femme et me faire engager chez un respectable sellier. Tout ce dont il a envie c’est de me violer. Je refuse. Le salopard s’arrange pour me faire enlever par ses amis, me fait jeter dans le donjon d’un navire qui appareille pour la Virginie. Je suis une esclave. » – Kathy Acker, La Vie enfantine de la tarentule noire, par la tarentule noire (trad. G.-G. Lemaire).

Les trois balles manquèrent d’atteindre Rivage, qui esquiva les tirs d’une roulade sur le côté. Quelqu’un au loin l’encourageait à se rendre, c’est-à-dire à mourir, Rivage n’était pas dupe. « Voici comment on va faire », cria Rivage, qui ne rencontra aucune réponse en retour. Ses interlocuteurs semblaient très peu enclins à le laisser partir, ce que Rivage pensait pourtant faire, ce qui était son plan désormais : qu’on le laisse partir. Il n’avait aucun moyen de joindre qui que ce soit. Ses interlocuteurs campaient comme lui, plus loin dans le hangar, derrière d’autres caisses en bois, et parfois il apercevait le haut d’un masque, parfois un pied, et Rivage se disait qu’il pourrait tirer avec précision dans ces cibles minuscules, que si on lui en donnait l’opportunité il ne lui suffirait sans doute que d’une balle pour chaque homme. Il n’avait plus que cinq balles ; il priait pour qu’il n’y ait que cinq hommes. « On va tous baisser nos armes et partir chacun de notre côté tranquillement », cria Rivage. « Non, on ne va pas du tout faire ça », lui répondit-on. Merde, pensa Rivage. Tant pis, pensa-t-il ensuite. Si Rivage s’était trouvé dans le local de sécurité à ce moment-là, il se serait aperçu en regardant les écrans de contrôle qu’il y avait onze hommes dans le hangar, que certains étaient déjà passés dans son dos et s’approchaient dangereusement, qu’en somme la situation était totalement sous le contrôle des hommes masqués, qu’il n’avait aucune chance de s’en sortir. Si Rivage s’était trouvé dans le local de sécurité, il aurait tout de suite compris que non, en effet, on n’allait pas du tout faire comme il avait dit.

« Maintenant tu commences à flipper. Tu vois les gestes et la gueule de Ben et tu comprends. Pourtant tu bouges pas et tu restes planté, les mains dans les poches et pire que ça : tu t’excuses. Sur la deuxième photo je te jure, en admettant que ce soit toi, t’es déjà une victime. » — Guillaume Vissac, Coup de tête.

Il faut s’imaginer un type qui ouvre sa boite mail un soir et qui reçoit un email avec objet : mes vacances en afrique et une pièce jointe en .zip nommée diaporama072016. Ça ne peut pas être un virus parce que le type a installé un antivirus de type avast qui lui dit : aucun problème. Alors le type se dit : aucun problème aucune chance que je me fasse niquer et il télécharge le .zip. Dans le .zip il y a un .exe et le type double clique sur le .exe alors qu’il a un mac. Rien ne se passe. Le type pense qu’il s’agit d’une erreur et il double clique encore sur le .exe. Toujours rien. Le type se dit : merde ça doit être un virus. Le type appelle son pote thierry qui s’y connaît en informatique vu qu’il a installé sa livebox. Et thierry lui dit : à 100% c’est un virus. Quelle merde, pense le type en mettant le .exe et le .zip à la corbeille. Trente minutes plus tard il se branle sur un site de cul quelconque. Il se rend pas compte que sa webcam est allumée et le filme en train de se branler. C’est le lendemain quand sa femme lui demande ce que c’est que ce bordel en lui montrant des photos de lui en train de se branler qu’il pige ce qui s’est passé. À savoir qu’on l’a filmé en train de se branler. Il appelle son pote thierry le pro de l’informatique qui lui dit : à 100% c’est le virus. Thierry lui dit aussi : vérifie ton compte en banque c’est peut-être les russes. Le compte en banque du type est déjà vide. Sa femme le quitte aussitôt et part avec leur fille chez thierry, qui était à l’origine de l’email.

Le type veut se venger de thierry et lui envoie un email du même type avec une pièce jointe du même type. La boite mail de thierry filtre automatiquement l’email en spam.

« You are swimming in the ocean. A bit of breeze, some sunlight on your eyelids, salt on your skin, clouds scroll by like the comments field of the sky, a wave lifts you up like a father, then puts you back down like a mother. You think of nothing or something. You are simply swimming. Everything else melts away.

All the computers and devices in the entire world are abandoned on the bottom of the ocean floor.

This is called pornography. » — Sampson Starkweather, PAIN: The Board Game.

Parfois, j’ai comme l’impression que des gens vivent dans le grenier au-dessus de notre appartement. Ce n’est vraiment pas étrange comme idée, il y a des gens qui vivent dans bien moins d’espace que ça à Paris. Il y a des gens qui vivent littéralement dans des chiottes à Paris, et qui font leur vaisselle assis sur la cuvette, et qui paient une somme folle pour ça, et ce n’est même pas illégal, de vivre dans ses chiottes, c’est incroyable. Au moins, dans le grenier, il y a de l’espace, et puis les compartiments ont chacun un vélux, ce qui n’est pas rien. On peut regarder la pluie tomber en croyant être de la bohème. En réalité, on est juste du grenier, et on vit dans la misère, pas dans la bohème, mais on entend la pluie tomber. Au moins on vit pas dans ses chiottes. Au moins on vit pas à Paris.

Je viens de terminer ma lecture de The Other Hollywood, qui retrace l’histoire de l’industrie pornographique depuis les années 50 jusqu’à 1997. Sans aucun doute un des meilleurs livres lus cette année, quand bien même il montre ses limites sur certaines questions importantes (mériterait donc d’être approfondi / enrichi / augmenté par d’autres livres). 800 pages qui se lisent comme un excellent roman policier, avec toute la panoplie classique liée à la désillusion américaine (ambition, mafia, armes, manipulation, gloire, FBI, infiltration, drogue, suicide, sida, etc). C’est à lire même si on se fout du porno.

Scene_14/ En bas de l’escalier, je me suis retrouvé dans une sorte de cave morbide, avec très peu de lumière, seulement la lumière qui venait du haut de l’escalier. Il y avait des os, et aussi une clé. J’ai récupéré la clé. Au fond de la cave, il y avait un autre escalier qui montait je ne sais pas où.

« LORENA BOBITT : Quand il en a eu fini, j’ai remis ma culotte. Je me suis assise sur le lit et je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça encore et encore. Il m’a repoussée d’un geste, il a dit qu’il se fichait de ce que je ressentais. J’ai été dans la cuisine pour prendre un verre d’eau.

J’étais en train de boire le verre pour essayer de me calmer – la seule lumière allumée, c’était celle du frigo, et alors j’ai vu le couteau.

Je me souviens de plein de choses.

LARRY FURST : Elle a tranché son pénis avec un couteau de cuisine, s’est enfuie de l’appartement et a jeté le pénis par la fenêtre de sa voiture. » – Legs McNeil & Jennifer Osborne, The Other Hollywood.

Scene_12/ Pete m’a dit de brûler la cassette vidéo parce qu’elle le mettait vraiment mal à l’aise. J’ai fait semblant de la brûler mais je l’ai gardée dans ma poche.

Scene_13/ On est sortis dehors et Pete m’a fait remarquer que des arbres avaient été abattus à l’orée de la forêt. On s’est approchés et on a vu une trappe dans le sol. Pete m’a dit de descendre en premier. Il m’a dit qu’il resterait ici pour faire le guet.

Certains lecteurs s’enthousiasment sur des textes, parfois, quand même, je me dis, il ne leur faut pas grand chose.

Aussi, hier après-midi, on discutait avec Émilien du rapport qu’entretiennent certains jeunes auteurs avec leurs aînés contemporains (les plus notables actuellement : Michon, Modiano, Echenoz, Carrère), qu’ils placent sur une sorte de piédestal intangible, aux livres tous plus géniaux les uns que les autres, sans aucun recul critique, sans aucun relief. Il nous semblait que le manque de remise en question du travail de ceux que nous admirons (et on a tous nos églises) était comme un défaut de fascination, comme de l’excès de zèle, et que cela transformait des oeuvres individuelles et faillibles en une sorte de mixture audacieuse, sublime, impeccable et intemporelle.

Par exemple, j’estime sincèrement le travail d’Echenoz, mais il ne faut pas que je pousse trop loin ma réflexion pour admettre qu’un roman comme Envoyée spéciale est du Echenoz au carré (du Échenoz qui fait du Échenoz = de la recette = du confort), comme le mois dernier Made in China est du Toussaint au carré, ou à peu près tout ce que publie Modiano depuis Un pedigree. Aujourd’hui, quelqu’un comme Michon est un demi-dieu sur notre Terre, et personne ne se prive de le lui dire (le pauvre, il n’y est pour rien). Il est déjà en train d’agrémenter sa tombe sous les yeux admiratifs de ses disciples, il agence avec soin les compositions florales et les plaques mortuaires des admirateurs, on l’applaudit, et puis il se couchera heureux dans son cercueil, on le descendra parmi les vers, et il se dira sans doute (avec cette économie de moyens qui le caractérise) : j’ai fait du bon boulot, en avant pour la postérité.

En somme : il ne faut surtout pas s’empêcher de ne pas aimer, et de le dire. Par le discours critique, on développe aussi sa propre marge de progression. Chacun construit sa légende ; aux autres la charge (le devoir) de ne pas y croire.

« Puis j’entends un autre coup de feu. Ils sont étrangement espacés. Alors je suppose que finalement il se soucie de savoir qui meurt. Peut-être même que c’est des gens qu’il connaît. Les coups de feu finissent par s’arrêter. Peut-être que quand il a commencé à se soucier de qui mourait il s’est rendu compte qu’il pouvait mourir. Ou il a fini par comprendre ce qu’il voulait faire, et soit il l’a fait, soit il a compris qu’il ne pouvait pas. Peut-être que pour le dernier coup de feu il avait retourné l’arme contre lui. Ça a fait le même bruit que tous les autres. » – Dennis Cooper, Défaits.

C’est étrange : depuis quelques jours, je sens comme une grosseur au niveau de ma gorge, à droite. Quand je ne la touche pas, elle ne grossit pas, mais si je la palpe, si. C’est au niveau des ganglions, je sais qu’on a des ganglions dans la gorge, que c’est normal, mais celui-là, d’une certaine façon, n’est pas normal. Parfois je me dis que j’ai un cancer, et en même temps je me dis : un cancer, ce n’est pas possible. Au fond, on ne sait jamais ce qui est possible ou non. Je ne sais pas quelle douleur provoque un cancer dans la gorge, sans doute pas cette douleur-là, mais peut-être que si. La plupart du temps, on est déjà morts sans le savoir, mais on se persuade du contraire. On vit ainsi.

about:newlife

Scene_10/ J’ai jeté un œil par la fenêtre, et j’ai vu Pete qui arrivait de la forêt. Pete vient parfois me voir. Il ne m’a jamais dit où il vivait. On ne parle pas beaucoup.

Scene_11/ J’ai montré la cassette vidéo à Pete. Il n’a pas semblé très réceptif.

L’homme mort se retourne vers moi et me demande : À quoi ça sert d’être mort ?

Il y a deux ou trois mois, histoire de voir, j’ai traduit quelques paragraphes du premier roman, Fra Keeler, d’une autrice américaine, Azareen Van der Vliet Oloomi. Comme je suis incapable de savoir ce que je vais précisément en faire, je les mets ici, peut-être que ça me motivera à poursuivre le travail, à corriger, ou à rien du tout, etc. C’est imparfait, je n’y connais rien, et j’ai seulement commencé parce que ça me semblait être la chose à faire.

1. « Elle se trouve sur la crête d’un canyon », m’a dit l’agent immobilier, qui avait tiqué quand j’avais offert d’acheter la maison sans l’avoir visitée auparavant.

« D’accord », ai-je dit, même si je n’étais pas tout à fait sûr de ce que l’agent immobilier avait voulu me faire comprendre. Puis je n’ai rien dit pendant un long moment parce que je pensais au décès de Fra Keeler. Puis j’eus l’impression que l’agent immobilier voulait répéter ce qu’il venait de dire, car ses sourcils s’étaient crispés. « Certaines choses ne méritent pas qu’on les examine », ai-je dit, et les sourcils de l’agent immobilier se relâchèrent. « Où sont les documents ? » ai-je demandé ensuite. « Les voilà », a-t-il dit. « J’aimerais les signer », ai-je dit, et il me les fit glisser sur le bureau avec son majeur. Quel doigt atroce, me souviens-je avoir pensé tout en signant les documents, puis je me suis levé et je suis parti.

Officiellement, il est dit qu’on meurt d’une certaine manière, mais en réalité on meurt à cause de tout autre chose, ai-je pensé tout en quittant l’agence immobilière. Et il est dangereux de considérer comme acquise la nuance entre les deux : ce à cause de quoi on meurt vraiment et la façon dont il est dit qu’on meurt ; c’est à peine s’il y a un rapport. Et à présent je pense que les décès de certaines personnes méritent qu’on les questionne en profondeur. Je suis certain que je pensais à ça aussi quand j’ai quitté l’agence immobilière, mais l’idée n’était sans doute pas aussi claire dans mon esprit. Maintenant je pense : ce n’est pas tous les jours qu’on tombe à point nommé sur une mort aussi remarquable que celle de Fra Keeler. Puis : on doit vraiment s’y mettre, et vraiment réfléchir, pour reconstituer les traces psychiques de la personne décédée (par exemple Fra Keeler), puisque la probabilité pour qu’une mort qui tombe à point nommé demeure officiellement inexpliquée la rend encore plus notable.

Et il est juste que certains événements parmi les plus dé_plaisants sont en train d’apparaître. Je ne peux pas précisément dire lesquels ; je ne peux pas tout à fait mettre le doigt sur l’étendue de leurs répercutions. La vérité, c’est que je ne suis plus le même depuis la mort de Fra Keeler. Certains décès sont plus que des décès, me dis-je, et celui de Fra Keeler était en ce sens exemplaire. Et je pense à la même chose depuis que j’ai quitté l’agence immobilière : certaines morts méritent qu’on les questionne en profondeur, oui, pensai-je, oui : j’ai acheté cette maison justement pour questionner en profondeur la mort de Fra Keeler. Et maintenant que j’en suis le propriétaire, de cette maison que Fra Keeler possédait, je commence à être le témoin de certains événements. Je ne peux pas m’empêcher de penser : il est mort juste à temps, Fra Keeler, il devait être au courant de certaines choses pour mourir ainsi juste au bon moment. Certaines morts ne peuvent être comprises qu’en les mettant en rapport avec les événements dont elles sont issues. Les gens prétendent que ce sont les événements qui mènent à la mort d’une personne qui sont les plus importants. Que la vie accumule les choses vers un but, ce but qu’on atteint au moment de mourir, et que rien d’autre après cela n’est pertinent aux yeux de la vie qu’on a menée. Mais non, me dis-je. Et le mot _non se met à bouger dans mon esprit comme le doigt de l’agent immobilier avait bougé sur son bureau. Les choses se révèlent rétrospectivement, me dis-je encore. Et ce sont ces événements déplaisants qui m’en diront le plus sur la mort de Fra Keeler. Seulement, ils sont constamment en train de se former, ils sont encore en train de se matérialiser. Je commence seulement à mettre le doigt sur eux, aussi directement que l’agent immobilier avait mis son doigt sur les documents quand il les avait faits glisser sur son bureau.

J’apprends que Leïla Slimani, après avoir remporté le Goncourt (accomplissement artistique), « va représenter la France au Conseil permanent de la francophonie » (fierté personnelle). Elle a rendez-vous avec Emmanuel Macron aujourd’hui même, à 15 h. Les écrivains en accord avec le pouvoir en place me questionnent toujours, les écrivains qui travaillent pour le pouvoir n’en parlons pas (Orsenna, bientôt Slimani), idem pour les éditeurs (Nyssen). Je ne pourrais jamais publier chez une maison qui se sent des affinités avec l’ultra-libéralisme économique et le capitalisme. Si je publiais chez Actes Sud, j’aurais honte que mon éditrice côtoie des types comme Gérard Colomb ou Édouard Philippe ou Bruno Le Maire (etc.). J’aurais vraiment sincèrement honte, sans doute même que ça me mettrait en colère, je n’en tirerais aucune fierté. Ah, mon éditrice bras droit d’Emmanuel Macron à la culture, quel progrès, quelle joie. Et, sincèrement, je pense qu’il faut avoir honte d’être édité et de travailler avec des gens pareils. Je pense qu’il faut même l’éviter à tout prix. Quelle joie cette jeune autrice progressiste qui travaille pour Emmanuel Macron, lui-même progressiste à quel point, on le sait à quel point, quelle joie, vraiment, tous ces artistes progressistes qui travaillent main dans la main avec le pouvoir pour ruiner les pauvres, frapper les mendiants sous les ponts et talquer les culs des millionaires, quelle résistance, quel courage. Heureusement que la littérature est là pour dénoncer ce à quoi on s’empresse d’adhérer.

Scene_8/ Depuis que j’ai regardé la cassette, je me sens mal à l’aise. J’ai rallumé le feu, mais j’ai l’impression que quelqu’un ou quelque chose me suit.

Scene_9/ Une des fenêtres a explosé alors que je regardais le feu. Je ne sais pas ce qui l’a faite exploser. Depuis, il y a comme une béance dans ma maison qui crée de forts courants d’air.

En recherchant des manuscrits pour Benoit et Aurélien dans la littérature américaine contemporaine, je me rends compte (ou plutôt je me rends à l’évidence) que la littérature française que j’aimerais lire aujourd’hui est en réalité la littérature américaine que les américains de mon âge écrivent en ce moment-même.

Par exemple, le travail de quelqu’un comme M Kitchell me frappe par sa proximité. Ce sont des types qui se revendiquent de Beckett, de Robbe-Grillet, de Pinget, qui construisent des architectures impossibles pleines d’interractions morbides et d’interférences électriques. C’est entre l’expérimentation poétique (qui souvent me lasse), et le roman. Des travaux comme CINEMA / TELEVISION / PASSION, c’est exactement ce que j’aime lire, et dans l’idée, par extension, ce que j’aimerais écrire aussi. Comme ce paragraphe :

« I found a machine in one of the rooms of the inner sanctum. There was nothing else in the room so I’m not sure if it existed. I found a box. When I put my palm on en edge the metal screams and I think of sand. The sound of the sand is what comes out of the dying men’s mouths. The image is beautiful and makes me feel. »

Il y a des choses comme ça qui existent dans d’autres langues et que personne ne traduit, que personne même, sans doute, ne connaît. En face, ils sont en train de tout démolir dans l’indifférence générale.

Scene_5/ [Le cauchemar qui est visible sur l’écran de la télévision]

Scene_6/ J’étais vraiment perturbé par ce que je venais de voir à la télévision. Je ne m’attendais pas du tout à ce que cette cassette contienne une telle chose. J’ai cru entendre du bruit dehors alors je suis sorti.

Scene_7/ Sur le pas de ma porte, j’ai cru ressentir une présence dans mon dos, mais quand je me suis retourné, il n’y avait personne. J’ai regardé la forêt. Je me suis dit que parfois, la forêt, on dirait l’océan.

Poetic Computation: Reader « is an online-book by Taeyoon Choi that discusses code as form of poetry and aesthetic while raising ethical questions associated with it ».

Scene_3/ Quand j’ai quitté la fenêtre, j’ai remarqué que le feu dans la cheminée s’était éteint. Je me suis approché. J’ai remué les braises et j’ai aperçu une cassette vidéo intacte dans l’âtre.

Scene_4/ J’ai allumé la télévision et j’ai inséré la cassette vidéo dans le magnétoscope. Il s’est passé un certain temps avant que quelque chose apparaisse sur l’écran. Puis quelque chose est apparu.

Qu’est-ce que l’image ajoute au texte, ou plutôt : qu’est-ce que l’image (ici faite de mots) ouvre en dehors d’elle-même. La description d’un environnement ou d’un décor comporte à mes yeux deux contraintes principales : soit l’accumulation des détails perd le lecteur, qui ne peut mémoriser et agencer les éléments parfaitement comme on aimerait qu’il les imagine, soit le manque de détails empêche de créer une surface suffisamment solide pour ouvrir des brèches à l’intérieur. L’image a cette efficacité immédiate qui permet de saisir d’un seul mouvement l’ensemble des éléments concernés. Mais cette évidence est le leurre : rien n’est évident. Tout va se fendre.

Scene_1/ Je vis dans ma maison au milieu de la forêt. Je regarde la télévision. C’est une petite maison au coeur d’une immense forêt. Il n’y a pas grand-chose dans ma maison. Simplement, je vis seul à l’intérieur.

Scene_2/ J’ai éteint la télévision et j’ai regardé les arbres qui bougeaient dehors. J’ai pensé que j’étais seul. Je me suis demandé si quelqu’un d’autre vivait quelque part à côté de la forêt et regardait la télévision. Je me suis demandé si quelqu’un d’autre vivait quelque part ailleurs.

Ces derniers temps, je me suis beaucoup interrogé sur les objets que j’avais à produire, ou plutôt que j’avais l’ambition de produire dans le futur. Est-ce que la voie qui s’annonce pour moi est faite de nouveaux romans qui ressemblent aux anciens, ou tout simplement de romans, juste des romans, est-ce que mon but c’est uniquement de continuer à écrire de nouveaux romans, et tous identiques, tous construits sur le même calque, je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne m’y retrouve pas.

Sinon, j’ai regardé la journal télévisé hier, et j’y ai vu un journaliste être juge plutôt que journaliste.

Après quatre ans sous les mêmes couleurs, j’ai pris la décision de modifier la feuille de style des Relevés. Les choses changent sans changer, mais je sentais qu’il me fallait continuer sur une nouvelle ligne. Je me souviens, en 2012, les Relevés n’avaient aucune feuille de style, et j’aimais bien ça je crois, ce côté désordonné, enfin, bac à sable, mais pas non plus un espace encombré et incompréhensible ; simplement un espace disponible pour tout. En ligne, je me suis toujours très mal entendu avec les contraintes. Plus le lieu demande d’informations, plus il me paralyse. Bref, voilà.

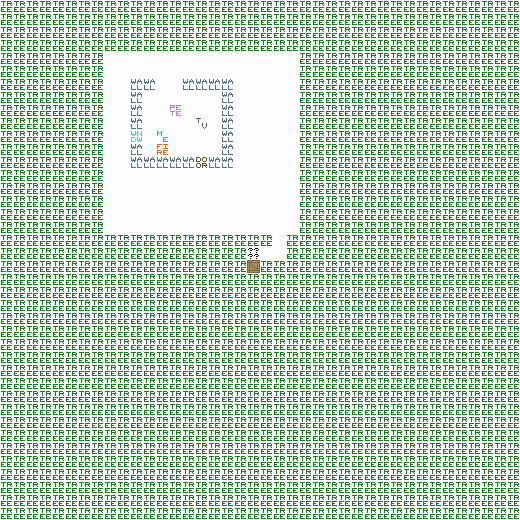

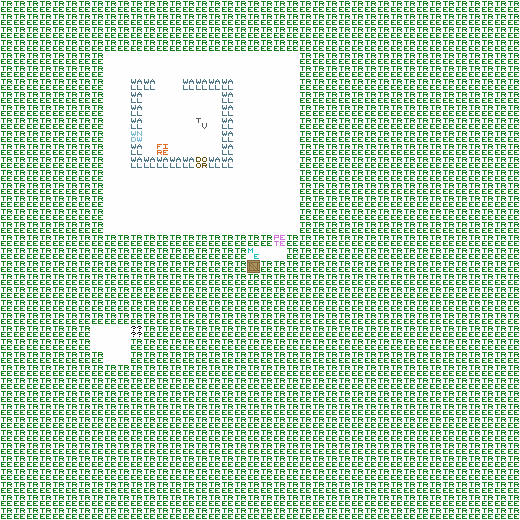

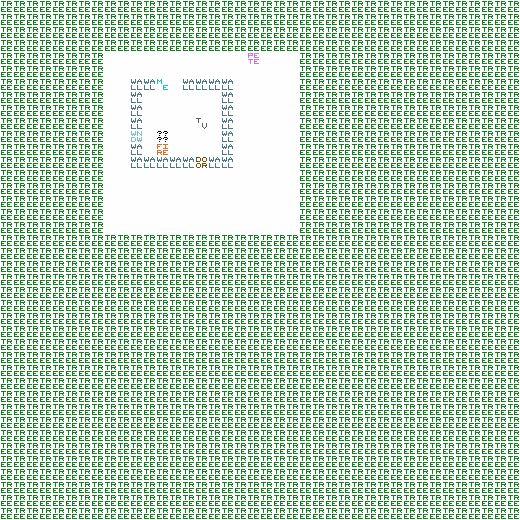

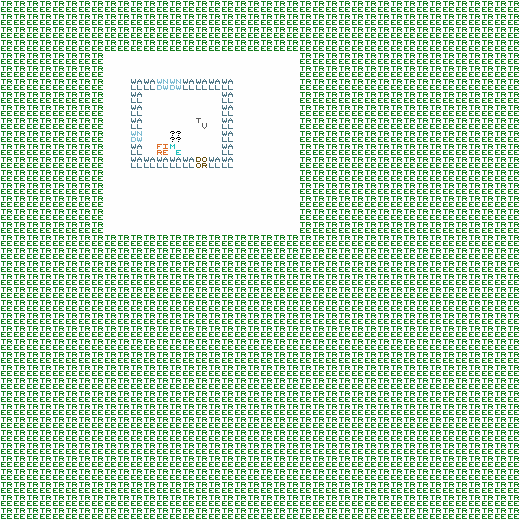

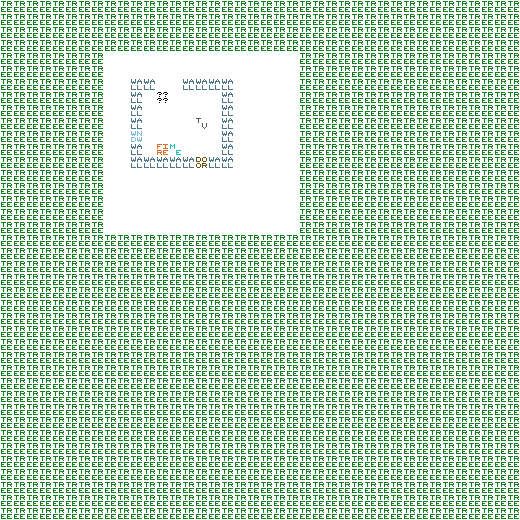

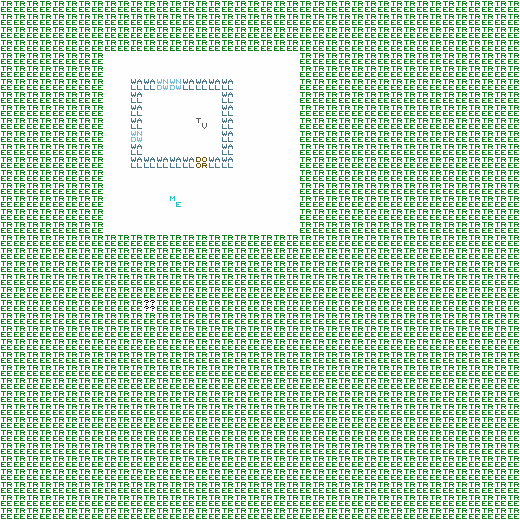

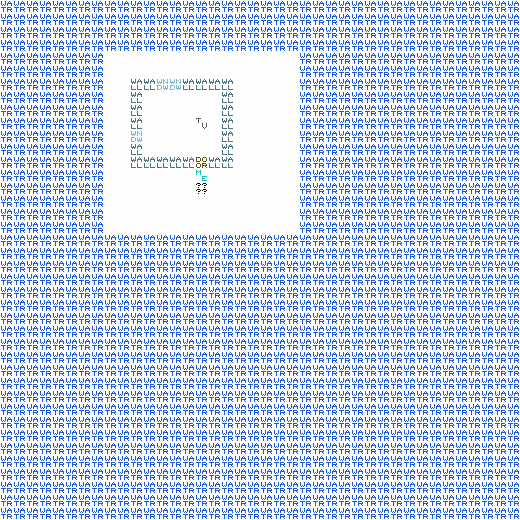

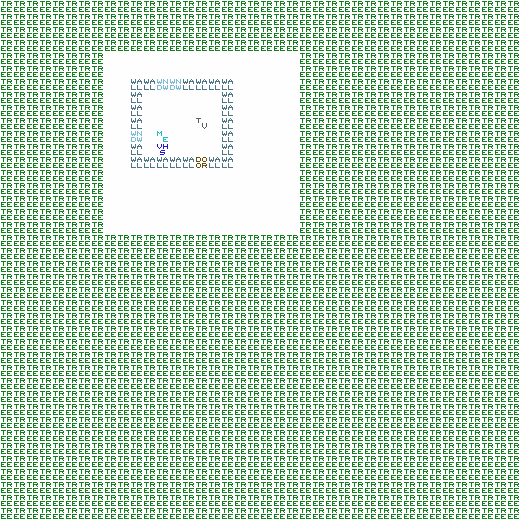

Antoine m’a aidé et m’a montré comment me servir d’un logiciel (PyxelEdit) qui me permet de gérer beaucoup plus facilement mes calques. Voici un nouvel essai, donc. Je me suis dit que comme le début de l’aventure se passe la nuit, il fallait tout de même la représenter à l’image. Le texte sous l’image est accessoire puisque si un livre est publié, le texte sera écrit directement sur le papier (mais dans la même police Courier New). Ensuite je me dis : qui accepterait de publier un livre avec un tel niveau de détail dans les couleurs ? Ça coûterait sans doute infiniment cher à imprimer.

J’ai imaginé un projet (que j’ai nommé HOME pour le moment), qui serait une sorte de roman graphique sans en être un, un truc amusant je pense, facile à lire, et en même temps visuellement évident. J’ai fait un test avec mes propres moyens, donc au moins il y a l’idée en image.

HOME serait l’histoire d’un ME qui habite dans une maison à la lisière d’une forêt (c’est écrit sur l’image), et à qui il arriverait des aventures. Parfois la forêt (composée de TREE) serait incendiée, et alors les TREE seraient remplacés par des FIRE. Je pense que c’est simple. Un étrange individu pourrait aussi faire irruption et on suivrait sa trajectoire grâce à des STRG diposés soit au milieu des TREE soit dans l’espace blanc autour de la maison. S’il est à l’intérieur des WALL, c’est sans doute mauvais signe pour ME. Enfin bref, je pense qu’on saisit vite le principe. C’est un peu laborieux à mettre en place, notamment les forêts, mais sûrement parce que je n’ai pas les bons outils ni les bons automatismes. C’est en tout cas amusant à imaginer. Ça serait une sorte de jeu vidéo sur papier, avec des graphismes étranges et minimalistes. Ça serait aussi pratique visuellement car je pourrais m’amuser à perturber l’image d’une multitude de façons (par exemple, en substituant le fond blanc par un fond transparent, ou soudain rempli de WATR, les possibilités sont infinies). À mon avis, il vaudrait mieux développer ce projet avec un graphiste ou un level designer, sinon j’y passerais mes nuits (pour un résultat laid). Au fond, ce sont seulement des pixels à positionner correctement.

Je suis persuadé qu’il me manque quelque chose pour Rivage au rapport, une mécanique, qui fait que chaque paragraphe indépendamment peut s’écrire facilement, mais que l’ensemble bute sur une poétique qui n’est pas uniforme. Simplement, je n’ai sans doute pas encore trouvé le ton. J’ai écrit Rivage comme un prolongement de La Ville fond, ce qu’il n’est pas du tout (je m’en rends compte à mesure que j’avance). J’ai donc la double contrainte d’oublier le rythme de mon pas tout en en inventant un nouveau, neuf littéralement.

La publication pousse à la précipitation. Il est nécessaire que je retrouve le temps d’ici, d’avant toute ambition, ou plutôt de l’ambition déçue, quand je n’avais que ma pratique régulière comme soutien et remède (en même temps tout et pas grand chose). Se couler dans l’habitude est la meilleure façon de ne jamais progresser, de maintenir sur un niveau neutre ce qu’on sait faire de mieux (car on l’a déjà fait). Revenir aux routines : lire, tester, échouer. Accumuler sur place les diverses façons de voir. À terme : une nouvelle façon de voir. Le livre est une industrie qu’on veut nous faire oublier ; l’industrie à ses codes (prix, réceptions, influences, entregent) ; aller contre ses codes c’est aller contre l’industrie. Vendre 50 livres peut signifier : 1) être un mauvais livre 2) aller contre l’industrie. Il faut trouver la limite entre le mauvais livre et la destruction de l’industrie. Trouver son rythme pour détruire au mieux l’industrie tout en écrivant de bons livres. Un livre de merde est tout disposé à obtenir un prix car il consolide l’industrie. Il ne faut jamais oublier de dynamiter la base, c’est-à-dire : s’en foutre, et cracher sur les jurés (les jurés n’ont aucun goût, ils représentent l’industrie). Pour résumer : émoji bombe émoji immeuble émoji femme qui hausse les épaules.

Être célébré par l’industrie : est-ce une ambition ? Écrire ici : Édouard Louis est un con, c’est une ambition autrement plus satisfaisante (ne pas céder à l’aigreur).

Gravé sur une pierre tombale (la veuve en larmes) : GRAND PRIX DU ROMAN DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

« Il est sûr que tout reviendra poussière disait Grani et elle avait raison. Toutes ces paroles consignées tout ça deviendra poussière – ces discussions tous ces pseudo-dialogues toutes ces pensées matinales et nocturnes – tout ça deviendra poussière disparu fini évanoui la vie n’est qu’un torrent d’épines etc. » – Olivier Cadiot, Futur, ancien, fugitif.

Après s’être levé, le fils de la serveuse s’est installé en tailleur sur le carrelage de la cuisine pour regarder la télévision. Le dessin-animé qu’il regardait à la télévision racontait les aventures d’un jeune garçon dans un univers fantastique en images de synthèse. L’aventure était conçue de telle façon que le jeune garçon se trouvait au bas de l’échelle sociale de l’univers en question, et qu’il devait affronter de nombreux ennemis pour échapper à sa condition sociale de jeune garçon pauvre et opprimé. L’environnement dans lequel il vivait était fait d’égoûts sordides et de marécages pollués, mais sa personnalité excentrique lui permettait d’entrer en communion amicale avec d’autres êtres du même univers sordide et pollué, comme un androïde psychopathe ou un chien savant. Chaque ami du jeune garçon avait une vision bien arrêtée sur l’univers en images de synthèse, et un passé terrible qui mettait en relief leur personnalité excentrique. Par exemple, le chien savant avait perdu toute sa famille de chiens savants dans une boucherie exterminatrice à l’encontre de sa race de chiens savants. Cette boucherie exterminatrice avait été le fait de l’androïde psychopathe, mais ni l’androïde ni le chien ne connaissaient les liens horribles qui les unissaient. Cela donnait lieu à quelques situations amusantes lors desquelles les liens amicaux s’exprimaient par-delà les liens barbares enfouis. Le chien savant faisait des remarques savantes à l’androïde qui lui répondait en poussant jusqu’au grotesque des situations de dangers (comme mettre une lâme sous sa gorge de chien). Et le chien savant fixait la caméra façon de dire : tout de même, cet androïde, quel phénomène. Ces trois personnages franchissaient une série d’épreuves et d’aventures qui renforçaient leurs liens et augmentaient leurs compétences de combat. Le chien savant avait de très mauvaises compétences de combat et l’androïde psychopathe en avait de très bonnes. Le jeune garçon apprenait au contact de ses amis à grandir, et chaque épisode était l’occasion d’une morale sur le monde, l’identité et la quête de vivre. Les enfants de la ville aimaient beaucoup ce dessin-animé pour ses environnements hostiles et ses combats récurrents. Parfois, les enfants de la ville se retrouvaient chez l’un ou chez l’autre et faisaient se battre ces trois personnages grâce aux figurines que la société de production du dessin-animé commercialisait. Parfois également, les enfants décapitaient les figurines ou faisaient s’entrechoquer leurs anatomies en plastique avec des figurines provenant d’autres dessins-animés. Parfois les enfants brûlaient les figurines. L’épisode que regardait le fils de la serveuse en mangeant ses céréales sur le carrelage de la cuisine était dramatique car le chien savant mourait. Le jeune garçon et l’androïde psychopathe se mettaient alors en quête de le ressusciter, ce qu’ils parvinrent à faire grâce à une méthode astrale osbcure qui conjuguait magie noire et transmutation humaine. Le chien savant était revenu d’entre les morts, mais possédé par un esprit satanique millénaire, et ainsi s’achevait l’épisode. Le fils de la serveuse n’avait pas remarqué que sa mère était étendue derrière lui.

Par exemple, chaque jour, nous utilisons des outils technologiques construits à partir de matériaux récoltés dans le sang et la mort. Notre avancée technologique actuelle se base sur le sang et la mort d’ouvriers exploités partout dans le monde, notamment dans des pays d’Afrique comme le Congo ou le Soudan et dans des pays d’Asie comme l’Inde. Les experts en nouvelle technologique sont très fiers des nouvelles fonctionnalités de leurs outils technologiques, comme par exemple la durée de la batterie, et l’appareil photo intégré, et le processeur, et toutes ces autres choses comme les circuits électriques que les experts en nouvelle technologie ne prennent même pas le temps de détailler mais qui pourtant sont faits aussi de sang et de mort. La puissance des outils réalisés à partir de sang et de mort fait absolument oublier le sang et la mort qui les composent. Le sang et la mort sont comme les bases alchimiques des choses sublimes, mais cela Baudelaire l’a déjà dit, même s’il ne parlait sans doute ni des téléphones portables ni des ordinateurs. Les experts en technologie refusent tout produit moins performant mais qui aurait l’avantage d’être construit sans sang ni mort, car alors qu’en serait-il des prouesses techniques et technologiques ? Le sang et la mort sont des concepts bien flous face aux vingt-quatre millions de pixels de l’appareil photo ou des seize heures d’autonomie de la batterie. Le sang et la mort sont des concepts bien flous une fois qu’ils ont permis de se faire oublier. Dans les mines le sang et la mort sont omniprésents et les prouesses technologiques ne sont pas du tout présentes. Dans les mines les trous creusés dans la terre sont minuscules, consolidés avec des planches en bois pourries et les minerais sont récoltés à l’aide de pioches elles aussi en bois et souvent rouillées. Dans les mines parfois les ouvriers meurent, par exemple d’asphyxie, ou si la mine s’écroule sur elle-même, ou parfois de maladies en dehors de la mine. N’importe quel outil technologique qui ne contient pas cette horreur et ce désastre lors de sa conception ne vaut pas la peine d’exister car il n’est simplement pas assez performant. Dès que l’humanité a découvert une nouvelle technologie, quand bien même elle ne serait le fruit que de sang, de mort, de désastre et d’horreur, elle refuse de revenir en arrière, de la remettre en question, de se contenter de moins, de moins de performance. L’humanité refuse de revenir sur ses acquis car elle a l’impression de se trancher un bras, car elle a impression de perdre ses libertés, sa liberté surtout fondamentale d’exploiter le sang et la mort et le désastre et l’horreur d’ouvriers qui n’ont pas leur mot à dire là-dessus. L’humanité, bien sûr, ne concerne jamais toute l’humanité, juste une partie de l’humanité, celle qui s’inquiète de savoir combien de millions de pixels aura l’appareil photo intégré à son nouveau téléphone portable. Si on construisait un téléphone portable dont l’appareil photo intégré avait moins de millions de pixels que ce qu’ils ont habituellement, mais avec la garantie que cet appareil photo intégré ait été créé sans sang ni mort, sans doute que l’humanité n’en voudrait pas, sans doute que l’humanité jetterait aussitôt ce téléphone portable à la poubelle, comme elle jette déjà quantité de téléphones portables à la poubelle, alors qu’ils ont été conçus dans le sang et la mort. L’humanité jette à la poubelle une quantité astronomique d’objets conçus dans l’horreur la plus complète, sans aucune considération pour l’horreur et le désastre de ceux qui les ont conçus. L’humanité, dès l’achat de l’outil technologique, oublie. Si bien qu’au moment de le jeter à la poubelle, l’horreur et le sang et la mort et le désastre sont déjà très loin derrière elle. À ce point loin derrière elle que l’humanité est prête dès le lendemain à racheter un nouvel outil technologique, toujours plus performant, toujours plus moderne, innovant, intuitif, repoussant toujours plus loin l’imagination humaine, toujours plus fait de sang, de détresse, d’horreur, de cris, de maladies, de haine et de mort.

« Son histoire avait été réduite à un flou primaire, comme les traces laissées dans l’air par les personnes qui brûlent. » – Dennis Cooper, Frisk.

Je pense avoir développé une addiction à l’ordinateur. Je ne parviens absolument plus à le gérer, y passe un temps fou sans ordre de priorité, ne construis rien, ne fais rien, seulement regarde, passe d’une chose à l’autre, indéfiniment, parfois j’en oublie même de manger, et mes yeux et mon cerveau se pétrifient, je persiste dans la douleur, je m’obstine, je m’obstine à ne rien faire, à avoir mal, à passer d’une chose à l’autre encore, bientôt la journée a passé, je n’ai rien fait, je suis passé d’une chose à l’autre et me suis fait mal, je n’ai avancé sur aucun projet, je n’ai rien écrit, je n’ai rien lu, je n’ai pas gagné d’argent, je n’ai toujours pas de métier, chaque mois je paie mon loyer et mes factures et je m’obstine sur cet écran à passer d’une chose à l’autre, je perds mon temps et tout mon temps y passe, toutes mes forces y passent, ma santé et mes yeux aussi, je suis juste là sans rien à mon bureau, parfois ailleurs, je dis à Cécile : je n’ai rien fait de ce que j’avais prévu, je n’ai rien fait de ma journée, ce qui est la vérité, la vaisselle s’est accumulée, les courses n’ont pas été faites, la poubelle pas descendue, je n’ai rien fait de ma journée, j’ai seulement attendu qu’elle passe, et demain sans doute il en sera de même, pendant des jours ainsi, avant c’était parfois trois ou quatre jours d’affilée, je me disais : c’est mon passe-temps, maintenant je me dis : c’est peut-être une maladie.

Tout à l’heure, je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas. Au début, j’ai pensé que c’était une erreur de ma part. J’avais commencé à écrire sur une découverte faite la semaine dernière. C’était une découverte qui, à mes yeux, avait son importance. J’avais noté quelques éléments importants quant à ma découverte, et je n’avais qu’à les retranscrire ici. Il me fallait du temps pour les mettre en ordre et rendre un sens clair à ce que j’avais trouvé, d’où la semaine nécessaire à ce travail. Mais quand je me suis mis à taper, je me suis rendu compte que ce que je retranscrivais et ce que je tapais n’avaient rien à voir. J’étais persuadé de retranscrire ce que j’avais noté sur des feuilles volantes, mais les choses, les mots, n’avaient aucun rapport entre eux. J’ai cru qu’il s’agissait d’une erreur du logiciel, qui avait changé de langue ou qui ne reconnaissait plus mon clavier. Ça m’était déjà arrivé par le passé, en d’autres circonstances. J’ai vérifié les paramètres, et tout était en ordre. Je me suis dit qu’il s’agissait du logiciel, et en ai donc changé. Mais l’erreur persistait. Tout me poussait à croire que ça n’était rien. Seulement, un événement est venu me contredire.

Terminé Le Roi pâle. Décidement, Wallace est à part.

« De rue en rue, je me promenai avec elle au milieu des débris d’une fête que signalaient des torches en plein midi. Un bruit immense de cris, obéissant à un commandement souterrain, portait d’un seul coup toute la foule tantôt à l’est tantôt à l’ouest. À certains carrefours, la terre tremblait et il semblait que la populace marchât sur le vide, qu’elle franchissait sur une passerelle de vociférations. » – Maurice Blanchot, Le Ressassement éternel.

Par exemple, s’il y a dix ans on m’avait demandé comment j’imaginais ma carrière littéraire, j’aurais sans doute été très loin de ce qui s’est réellement produit. J’ai publié quatre livres en tout, dont deux à visée humoristique dans de grandes maisons et qui resteront comme une tache j’en suis sûr d’ici même pas 10 ans. Le premier a été vendu à 15 000 exemplaires et le second à 1500. J’ai également publié deux romans dans une petite maison dont l’un s’est vendu à environ 250 exemplaires et l’autre est toujours en vente. Les choses auraient sans doute pu en être autrement, ce qu’elles n’ont pas été.

Autres carrières littéraires possibles : 1) aucune carrière littéraire et suicide à 35 ans. 2) aucune carrière littéraire mais grande production dans l’ombre et redécouvert en 2156 par un universitaire. 3) splendide carrière littéraire posthume. 4) carrière littéraire posthume éphémère. 5) aucune carrière littéraire posthume. 6) publication dans une grande maison et aucun succès (200 ventes). 7) publication dans une grande maison et succès mitigé (1500 ventes). 8) publication dans une grande maison et Goncourt dès le premier roman (300 000 ventes). 9) publication dans une grande maison et Goncourt dès le premier roman puis plus rien ensuite. 10) publication dans une grande maison et Nobel de littérature dès le premier roman (1 000 000 d’euros). 11) publication d’un unique roman total considéré comme un chef d’oeuvre mondial et génie à 20 ans. 12) publication d’un unique roman merdique et suicide à 20 ans. 13) publication de trente romans érotiques sous pseudonyme. 14) carrière moyenne d’auteur moyen (ventes correctes, parfois des éclairs de génie, rarement). 15) carrière moyenne d’auteur moyen avec grand attrait pour les festivals littéraires de merde. 16) carrière dans l’ombre jusqu’à 70 ans puis prix Nobel et décès cardiaque suite à l’annonce des résultats. 17) carrière dans l’ombre jusqu’à 70 ans puis prix quelconque d’un festival littéraire de merde quelconque. 18) carrière progressive jusqu’à 35 ans puis succès commercial et jeune millionnaire. 19) rentier. 20) succès commercial immédiat et millionnaire à 20 ans puis mort d’overdose. 21) succès commercial immédiat et idylles avec diverses jeunes femmes médiatiques. 22) carrière modeste mais appréciée par dix fidèles lecteurs. 23) carrière interrompue après amputation des deux mains. 24) carrière interrompue après redirection vers une autre branche professionnelle plus stable (caissier). 25) autoproclamé génie et autopublication. 26) autopublication et suicide dans la foulée. 27) autopublication d’une fanfiction érotique puis milliardaire. 28) enchaînement de prix de merde quelconques décernés dans des festivals littéraires de merde quelconques. 29) romans de merde mais bon réseau donc ventes correctes (3000). 30) romans de merde et aucun réseau donc ventes de merde (250) et rage car autoproclamé génie. 31) aucune reconnaissance littéraire au bout du dizième roman puis attentat à la bombe au CNL. 32) belle reconnaissance littéraire immédiate puis attentat à la bombe par conviction communiste. 33) trente romans qui usent jusqu’à la moëlle les convictions communistes merdiques personnelles qui sont en réalité du libéral-capitalisme. 34) trente romans sur les attentats à la bombe dans le monde. 35) aucun succès dans le pays d’origine mais énorme succès à l’étranger. 36) adopte la nationalité étrangère du pays où les romans se vendent le plus et où les contraintes fiscales sont les plus souples (inexistantes). 37) énorme succès à l’étranger sur une incompréhension des livres à cause de traductions de merde. 38) romans de merde puis personnalité politique locale quelconque. 39) romans moyens mais grosse popularité sur Facebook. 40) figure publique sur Facebook. 41) figure publique sur Facebook puis suicide puis vague d’hommages sur Facebook. 42) figure publique puis suicide puis vague d’hommages à la télévision. 43) carrière dans l’ombre puis retrouvé pourrissant un mois après sa mort. 44) etc.

« C’est quoi cette fumée ? » demanda l’assistant de Rivage à Rivage. Rivage se retourna et vit de la fumée s’élever au loin. Depuis le cap lui et son assistant voyaient les nappes de fumée s’élever dans les airs. L’assistant de Rivage resta au cap pour ranger le matériel tandis que Rivage s’approchait en voiture de l’origine de cette fumée. C’est en arrivant sur place et en voyant la bibliothèque en flammes que Rivage comprit l’origine de la fumée. Instinctivement Rivage se précipita à l’intérieur de la bibliothèque en flammes. Rivage eut un mal fou à avancer à l’intérieur de la bibliothèque tant la fumée et les flammes emplissaient les couloirs et empêchaient d’y voir. Finalement très vite Rivage ressortit car sans doute personne d’encore vivant ne se trouvait à l’intérieur de la bibliothèque, et sans doute lui-même ne serait bientôt plus vivant s’il s’obstinait à avancer à l’intérieur parmi la fumée et les flammes. « Il y a quelqu’un ? » cria Rivage. Personne ne lui répondit. Quelle chaleur, pensa Rivage. Un instant il crut voir un homme ramper sur le sol. Finalement, pensa Rivage, ça ne vaut sans doute pas la peine que je m’aventure dans cet enfer, ça vaut sans doute mieux que je sorte. Dans le jardin de la bibliothèque, les habitants s’étaient regroupés pour observer la bibliothèque en flammes. « On fait un autodafé », dit un des habitants à Rivage alors qu’il arrivait à leur hauteur. « Je vois ça », répondit Rivage. Ce que voyait surtout Rivage, c’était que la bibliothèque était intégralement en proie aux flammes et qu’à côté un groupe d’habitants l’observait. Rivage leur demanda pourquoi. « C’est pour le symbole », répondirent-ils. L’un d’entre eux s’effondra en toussant sur la pelouse. De l’avis de Rivage, cet habitant sur le sol avait vraiment l’air mal en point, enfin il crachait du sang, ce qui aux yeux de Rivage n’était quand même pas signe de bonne santé. De l’avis de Rivage, cet habitant allait y rester. « Il va y rester », dit Rivage aux autres habitants toujours en train d’observer le brasier. « C’est pour le sacrifice », répondirent-ils. Ah, pensa Rivage. Parfois le brasier de la bibliothèque projetait dans les airs des débris de bois et d’autres choses indiscernables comme des résidus de sièges sans doute ou d’ordinateurs que les habitants récupéraient une fois retombés au sol et qu’ils arrangeaient avec précision sur la pelouse de la bibliothèque. D’après Rivage, chaque débris semblait avoir sa place, et les habitants semblaient vouloir écrire quelque chose de précis avec les débris de la bibliothèque réunis sur le sol, de la même façon que les naufragés d’une île déserte tracent sur la plage un message d’alerte du type SOS ou HELP pour être aperçus depuis le ciel ; et ici d’après Rivage les habitants semblaient vouloir écrire quelque chose de semblable dans le jardin avec les débris de la bibliothèque, et sans doute d’ailleurs, pensa Rivage, prévoyaient-ils le passage d’un avion dans le ciel. Rivage leva les yeux vers le ciel et vit un avion bimoteur passer en effet à ce moment précis au-dessus de la bibliothèque. Rivage sortit ses jumelles et s’aperçut que le capitaine de l’avion bimoteur photographiait ce qu’avaient écrit les habitants sur la pelouse avec les débris de la bibliothèque. Rivage s’aperçut que le capitaine de l’avion bimoteur le photographiait lui aussi. Les habitants saluaient l’avion qui passait dans le ciel. Puis l’avion disparut. L’assistant de Rivage le rejoignait à pied depuis le cap et se trouvait sur les hauteurs de la ville quand Rivage l’appela. « Tu peux me dire ce qu’ils ont écrit ? » demanda-t-il. Un immense SAINT PEPSI de débris et de bois calciné était dessiné sur le sol à côté de la bibliothèque en flammes et des habitants satisfaits. Bon, se dit Rivage, il faut vraiment faire quelque chose.

Écrire, c’est toujours être le dupe de notre propre toute-puissance.

Rivage roulait à nouveau en direction du port. « Comment ça trois corps ? Il n’y en avait qu’un tout à l’heure. » On lui expliqua simplement : en plus du premier, ils en avaient repêché deux autres. Quand Rivage arriva sur les lieux, plusieurs habitants étaient regroupés autour des trois cadavres étendus sur la jetée. Une femme enroulée dans un tapis, le mercier (des habitants l’avaient reconnu), et quelqu’un d’autre (personne ne l’avait reconnu). « Ça fait déjà quatre en tout », entendit Rivage en traversant le petit groupe d’habitants. « Quatre ici. Ailleurs, on ne sait pas. » « Que Dieu nous garde. » Déjà quatre morts juste dans cette baie, pensa Rivage. Quatre morts aussi vite, ça n’est pas normal, pensa encore Rivage. Les suppositions de Rivage se confirmaient : le mercier était mort, avait été tué, avait été jeté dans la baie comme ces deux autres corps. Sans doute avait-il été jeté dans la baie. Aux yeux de Rivage, c’était le plus vraisemblable. Le mercier avait su quelque chose. « Décidément, cette baie, c’est un cimetière », entendit encore Rivage derrière lui. « Qui les a repêchés ? » demanda Rivage. Tout le monde se regardait, personne ne savait dire. « C’est la marée qui les a repêchés », entendit Rivage. « C’est la mer qui ramène ses morts sur le rivage. » Un camion de pompier arriva en urgence et transporta les trois corps jusqu’à la morgue. Rivage resta un temps à regarder la mer tandis que les habitants se dispersaient derrière lui. Il n’eut aucune illumination. Il fallait tout recommencer.