2020

Bientôt une nouvelle année, et cette page rejoindra le dossier de ma vie.

Si j’avais pu créer les Relevés à 10 ans, je l’aurais fait. Je suis heureux d’avoir inventé ce merveilleux confident.

J’écris mes plus beaux textes dans les commentaires de vidéos Youtube.

Dylan est assise sur mon lit et me regarde sans rien dire.

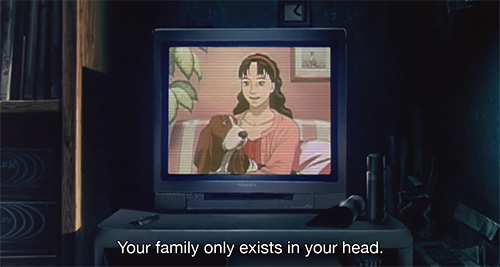

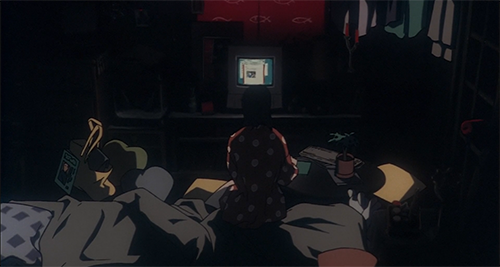

Dans ma tête il y a tous mes amis : Rivage, Copperfield, Mista, Sam Delta, Diavolo, Pluton, Nick, Casca, Trish, Scott Pantone, Mircea Speedwagon, Upamecano, Brian Vega, Chloé Price, et tous les autres qui sont moins connus. Ils ont confiance en moi. Ils me disent : maintenant, on est là pour toi. J’aimerais qu’ils ne partent jamais car ils me connaissent comme personne ne me connaîtra jamais. Je n’ai pas besoin de me confier ou de leur expliquer des émotions sur lesquelles je ne mets aucun mot. Certains sont assis sur le sol de ma chambre et discutent ensemble, d’autres jouent à la console, d’autres dorment. Casca regarde par-dessus mon épaule ce que je suis en train d’écrire. Rivage et Copperfield aussi, même si ça les rend tristes. Ils me rendent courageux.

Je vis pour eux et pour leur donner un destin.

Je les aime plus que tout au monde.

Dylan dit : tu y arriveras.

Je me retourne vers elle et elle dit : sois patient, tu y arriveras.

Je souris et je pleure en même temps comme dans les mangas. Quand je bouge la tête les larmes deviennent des perles très visibles.

Dylan quitte le lit et regarde par la fenêtre le ciel d’un bleu artificiel. Je la vois de dos regarder par la fenêtre. J’essuie mes yeux.

Tu n’es plus tout seul, dit-elle.

Ensuite une vague me submerge et tout autour de moi devient vrai.

J’aimerais avoir des conversations intimes en ligne.

Tout ce que je vois me rend nostalgique d’une vie que je n’ai jamais vécue. À bientôt 30 ans, je me demande déjà où j’en suis. J’aimerais vivre à Copenhague mais ne sais pas pourquoi. J’ai toujours en mémoire la pochette d’album de Copenhagen Dreams de Johann Johannsson. Ce n’est pas tant à Copenhague que dans cette image que j’aimerais vivre, car toutes les autres photos de cette ville ne me disent rien. J’imagine rencontrer là-bas quelqu’un qui me comprend et qui éprouve les mêmes émotions que moi. Quand j’écoute She Loves To Ride The Port Ferry When It Rains, je visualise parfaitement la forme que prend mon imaginaire. J’ai peur que ma solitude là-bas soit la même qu’ici et que toutes les villes se ressemblent. J’ai parfois peur d’oublier pourquoi j’aime vivre. Je me demande comment vivent les autres entre chaque événement, et comment une simple marche peut devenir si douloureuse.

Il rassembla en lui-même son esprit bienheureux et son pauvre corps de souffrance et c’est ainsi, sans aucun cortège humain, mais avec un cortège d’anges, qu’il s’en alla vers la vie éternelle.

Quatre heures plus tard.

Dylan est allongée sur mon lit et moi je suis assis par terre. Je ne vois pas son visage ni même vraiment son corps. Je ne sais pas si elle a les yeux ouverts.

Elle me demande si je vais dormir par terre. Je n’avais pas encore pensé à ce qui arriverait après qu’on aurait fini de discuter ; je croyais qu’il n’y aurait pas de pause. Je dis : je sais pas, sans doute.

Je ne sais pas si sa phrase m’invitait à la rejoindre mais dans le doute je reste là. Elle dit : je commence à m’endormir. Je n’ai pas envie qu’elle dorme parce qu’ensuite elle aura tout oublié. Je sors de la chambre et descends m’allonger dans le salon.

Je pense au trajet de chez Cliff à chez moi.

Je pense à la réaction de Dylan quand j’ai proposé de la déposer chez elle. Non, plutôt chez toi, a-t-elle dit.

Dylan n’était jamais venue chez moi. Elle ne savait pas à quoi ressemblait la maison de mes parents ni où elle pourrait dormir. Elle ne savait pas non plus où moi je pourrais dormir.

Dans la voiture j’ai mis un album de Clairo qui a évité qu’on parle. À un moment j’ai cru qu’elle pleurait mais c’est sans doute un prétexte que je cherchais pour avoir quelque chose à lui dire. Au bout du compte je n’ai rien dit, et je ne sais pas vraiment si elle a pleuré.

Je ne sais pas si Dylan est réellement la fille que j’aime ou si je m’y accroche pour éviter que tout le reste ne s’effondre.

Je pense à elle en train de dormir dans mon lit et d’une certaine façon cette image me semble suffisante.

Les choses sont dans l’ordre.

Je pourrais m’endormir si je n’étais pas aussi triste.

et l’enfant bienheureux se mit en quête non seulement d’un lieu de retraite, mais d’un désert et d’une grotte effrayante, quoique sacrée. Ceux qui ont vu l’endroit s’imaginent avoir vu, en un certain sens, l’entrée du paradis.

Chloé Price aura peut-être un vrai rôle dans Miami = Paradis.

J’essaie sincèrement de faire de mon mieux.

Dès que le doute s’installe, je peine à m’en débarrasser. Parfois je pense à ma vie si elle n’était pas celle que je mène, aussi en temps normal je m’efforce de ne pas y penser. Je ne peux jamais anticiper quel sera le déclencheur qui amènera ce doute. Quand il arrive, c’est toujours comme un plein choc. Ensuite, je mets des jours à en revenir. Je n’ai aucune carte pour le voyage retour. Je m’accroche de toutes mes forces à la réalité et j’essaie de détourner mes yeux de l’ombre.

J’aimerais pleurer mais ce qui me manque n’existe pas.

Quelle qu’ait été l’opinion d’autrui sur sa solitude, Jérôme en personne, dans son livre contre Jovinian, exalte celle du sage : « Le sage ne peut jamais être seul ; car il a à ses côtés tous les êtres qui sont et qui ont été bons ; il porte et transporte avec lui, où bon lui semble, son âme libre et il embrasse par la pensée ce qu’il ne peut embrasser, corporellement s’entend. Et si la présence des hommes lui fait défaut, il parle avec Dieu, et n’est jamais moins seul. » – Pétrarque, La vie solitaire (trad. P. Maréchaux).

Trois mois plus tard.

Dylan m’appelle un peu après une heure du matin pour que je vienne la chercher. Elle dit : viens s’il te plaît. Je raccroche et ensuite j’emprunte la voiture de ma mère.

La nuit les arbres n’ont pas la même forme.

soft instrumental music playing

Je pense à la forme qu’ont les mêmes arbres en plein jour mais rien ne vient. La nuit, je ne me souviens pas des choses que je vois le jour. Je pense à la posture de Dylan devant chez Cliff ; je pense à la façon dont elle se tient debout, comment elle croise les bras.

Dans la nuit, elle non plus je ne la verrai pas, et j’aurai oublié à quoi elle ressemble.

Plus tard j’arrive devant chez Cliff et ne vois pas Dylan. J’attends un peu dans la voiture car je ne veux pas que Cliff voit que c’est moi qui viens récupérer Dylan. Je ne veux pas qu’il pense à Dylan et moi dans cette voiture.

D’une certaine façon, je me mets à la place de Cliff.

Je vois la silhouette de Dylan passer devant les phares de la voiture. Deux secondes passent ensuite sans que je sache où elle est, puis la portière s’ouvre.

J’entends l’autre bruit de la portière quand Dylan la referme, et ensuite le bruit que fait Dylan quand elle n’en fait pas.

Au début elle ne dit rien.

Elle regarde devant elle et moi aussi. On peut y aller, dit-elle.

Je vois de la lumière à l’étage chez Cliff et je pense à lui assis dans sa chambre sur le bord de son lit. Je pense à la chanson qu’il écoute et aux sentiments qu’il éprouve. Peut-être que Cliff pleure de colère.

Je mets un moment avant de démarrer.

Je ne sais pas où Dylan veut que j’aille.

Je la regarde en train de penser à ce qui vient de se passer avec Cliff et je ne comprends pas pourquoi je suis là. J’aimerais qu’il fasse jour.

Mon adolescence m’échappe mais il me reste encore les souvenirs pour tout déformer.

Je crois que j’ai peur de vieillir.

Est-ce que l’avoir dit rend la peur plus réelle ?

Dylan me dit : si j’avais réellement vécu, tu n’aurais pas pu me créer. Je ne sais pas si c’est une consolation suffisante.

Dylan m’attend devant le magasin où elle m’a dit de la retrouver ; je la vois de loin avant d’arriver devant elle et je la regarde m’attendre.

D’une certaine façon, elle n’a pas l’air de m’attendre. Si je n’arrivais pas à l’heure prévue, elle partirait sans que mon absence ne la dérange.

Elle ne pense pas à moi.

Il y a plein de gens qui vont et viennent autour de moi et d’elle qui influencent l’atmosphère mais ne changent rien à la façon dont les choses se déroulent.

Quand j’arrive, Dylan me dit que je suis en retard, alors que je suis à l’heure. Elle me dit qu’ensuite elle doit rejoindre d’autres amis qui viennent la chercher en voiture. Elle dit : je n’ai pas beaucoup de temps.

On entre dans le magasin et elle me demande conseil. Elle dit : toi tu choisirais lequel ? Je pense au temps que je vais prendre à lui dire quoi choisir, car je n’aurai pas de temps en plus une fois que j’aurai décidé pour elle. Quand j’aurai fait ce qu’elle attend de moi, elle paiera et rejoindra ses autres amis.

Devant le magasin, elle pensait à eux.

Je pense à une discothèque avec des néons bleu et rouge sur nos visages.

Dedans, la musique qui passe correspond bien à l’ambiance mais pas aux sentiments éprouvés. Je regarde Dylan alors que je suis près du bar et elle en train de danser. Si la musique correspondait à ce que j’éprouve, il n’y aurait personne dans la discothèque.

Dylan non plus ne serait pas là.

Je pense que la musique est une sorte de camouflage.

De retour dans le magasin, je la vois qui me regarde avec impatience car elle veut que je parle et la libère. Je la regarde et je regarde les rayons devant nous, et je dis : celui-là me semble bien. Je prends l’objet dans ma main et lui dis : ouais, prends celui-là, ça ira.

Quand je le lui tends et qu’elle le touche, je sens ce qu’elle touche.

Je sais comment elle touche cet objet car je l’ai touché moi aussi juste avant.

Elle dit : ok, super.

Elle paie et sort comme je l’avais dit. Dehors, elle a l’air gênée. Elle sait que tout est allé trop vite. Elle sait que même vis-à-vis de moi, c’était trop rapide. Elle reste devant le magasin car on dirait qu’elle ne veut pas me quitter mais pour de mauvaises raisons. Je pense : ne pars pas.

Je pense à la discothèque sans personne dedans.

Je pense à une autre discothèque ouverte en même temps et dans laquelle elle serait.

Je pense aux différentes couleurs dans les deux discothèques.

La discothèque avec moi dedans ressemble à ma chambre ; il y a des posters de gens que j’aime mais qui ne me connaissent pas. Quand je regarde par la fenêtre, je sais où les voitures vont. Je comprends pourquoi je suis là.

Dylan me demande si je l’écoute.

Je dis oui mais je n’ai rien entendu.

Elle a dû me dire qu’elle y allait car elle y va ; elle part et on inverse les rôles de tout à l’heure.

Je reste devant le magasin. Quand elle arrive là où j’étais, elle ne se retourne pas pour me regarder. Si elle pense à moi, ce n’est pas comme quand je pensais à elle.

Quelques fois dans ma vie je n’ai pas été sur le moment triste d’avoir rendu des personnes tristes.

La tristesse est venue ensuite.

(Je cache dans les archives des Relevés des souvenirs que je ne veux pas qu’on trouve.)

Pidi est au local et comme l’occasion s’y prête elle va faire son premier tatouage.

En plus Valouzz n’est pas là donc elle l’a appelé en Facetime. À l’écran, Valouzz n’avait pas l’air ravi. Clairement, dit Pidi, il était pas du tout chaud, pas du tout prêt.

Ce que Pidi veut, c’est un 100 %, parce qu’en fait elle a un frère jumeau, et ils sont Djum 100 %. Depuis plusieurs années ils s’appellent 100 % Djum.

Bouzi demande si ça va tatouer sale.

Pidi est hyper stressée. En plus, elle a choisi le pire endroit. Après avoir vu le tatouage, elle est plus sereine. Elle va faire le tatouage en rouge, parce que l’émoji forcément il est rouge.

Pidi dit au tatoueur qu’il y a de l’histoire et que le tatouage est significatif. Elle lui raconte un peu : en fait elle a un frère jumeau, et en fait comme ils sont hyper fusionnels, ils disent qu’ils sont 100 %.

Comme le tatoueur est venu au local, Pidi se dit que c’est le moment. Elle a totalement confiance.

Elle explique à Bastos que dans le son qu’ils ont fait avec Bouzi, il a fait la punchline : le sang de la veine c’est Djum Djum Djum. Et Bastos dit : ok.

Pidi veut son tatouage là, sur la côte. Elle commence à stresser, ça se voit à sa tête.

Le tatoueur montre les tests et Pidi adore de ouf.

Pidi s’allonge sur la table et elle a le coeur qui bat fort. Je suis pas une chochotte, dit Pidi. Celle-là elle est pour toi, dit-elle à Djum.

Surtout, il ne faut pas qu’elle bouge.

Elle sue et appelle à l’aide. La vérité c’est pas une chochotte mais là nique sa mère ça lui fait trop mal.

Il faut avoir mal, dit Bastos.

Au bout d’un moment le tatoueur a fini de tatouer.

Ah ouais il est magnifique, dit Bouzi. Franchement c’est niquel, dit quelqu’un d’autre.

Quand Pidi se regarde dans le miroir, elle est vraiment heureuse et elle dit : il est très beau. Elle est trop contente et elle remercie le tatoueur. Il est stylé de ouf, dit-elle, je suis trop happy putain. En vrai il beau, dit-elle.

Ce tatouage il t’est 100 % dédié, dit-elle à Djum.

Holy shit, dit Djum. Je suis mort, dit-il ensuite en applaudissant. Oh my fucking god, dit-il enfin.

Elle a fait son premier tatouage 100 % Djum.

Djum dit : des barres, t’as fait un 100 %. Par contre, lui il l’aurait fait en noir. En tout cas, Djum pensait jamais qu’elle allait le faire.

Maintenant, il va falloir le dire à Valouzz.

3 jours plus tard, Pidi montre le tatouage à Valouzz. Elle n’a pas pu le faire avant parce qu’il était occupé, il travaillait, etc., donc elle préfère voir sa réaction maintenant. Au moins le tatouage a eu un peu le temps de cicatriser et surtout elle a plus le pansement.

Roulement de tambour, dit Valouzz, on allume les lumières.

Valouzz trouve que le rouge ça fait bizarre. Il trouve que c’est stylé parce qu’on dirait pas un tatouage. On dirait que c’est une griffe, dit Valouzz, mais qui fait un 100. Valouzz dit : en vrai c’est stylé mais à la fois ça fait bizarre.

Car Valouzz n’aime pas les tatouages de base. Et les tatouages en couleur, il est encore moins fan.

Après c’est son avis, mais Valouzz trouve que les tatouages ça salit le corps. Genre se faire tatouer le bras et tout, ça salit le corps.

Valouzz espère bien que Pidi s’en fera pas des centaines et des centaines. Il dit : imagine un jour t’arrives à la maison et t’as des tatouages sur tout le corps.

En vrai, sur 10, Valouzz mettrait un 6.

Pidi s’attendait à pire.

On ne se rend jamais compte de tout le travail encore à fournir sur un texte qu’on croit pourtant terminé.

Regarder les strates de textes qui se superposent est une occupation fascinante qui ne me fascine pas.

Je me dis qu’il est incroyable que mon ordinateur ralentisse sur un logiciel de traitement de texte, quand bien même il comporte trois strates d’annotations et de corrections. À quel point l’informatique a progressé pour en arriver là.

Entre le moment où j’ai écrit le paragraphe précédent et celui-ci, mon logiciel a d’ailleurs planté.

Je travaille encore en écoutant le deuxième album de Placebo.

L’année dernière, j’écrivais un projet noir qui ne verra jamais le jour, dans lequel je me servais de la figure ambiguë d’honebrine. Par exemple, il y avait ce poème.

à 3:21

honebrine

envoie le fichier

carl.avi

dans lequel

on voit un ado

se faire taillader

les bras

et les yeux

au cutter

Plus loin, il y avait cet autre passage dans lequel un personnage expliquait ce qu’il pensait que honebrine était.

j’ai fait des recherches sur honebrine et apparemment c’est une sorte de bot ou de pnj, personne sait vraiment, qui apparaît comme ça aléatoirement en ciblant un joueur, et ensuite il vient te hanter dans ton sommeil et te briser psychologiquement jusqu’à ce que tu meures ou que tu disparaisses

Aujourd’hui, je découvre cet article dans mes RSS : Minecraft is haunted and Twitter too

Herobrine shows a lot of characteristics of being a form of virus, such as manipulating game worlds, deleting threads and sending messages through the Minecraft Forums.

Tout le monde est hanté par les mêmes fantômes.

Quand les deux compagnons les aperçurent, ils ne voulurent pas les poursuivre mais ils s’approchèrent de la vieille aux cheveux gris, la saisirent et la jetèrent en bas de la falaise. La vieille se mit alors à rouler d’une roche sur l’autre et termina sa chute dans la rivière. Ils jetèrent ensuite le corps de tous ceux qu’ils avaient tués. – Les Premiers Faits du roi Arthur (trad. I. Freire-Nunes).

N’empêche, l’énergie que perd tout un tas de gens à communiquer sur ce qu’ils font : auteurs, éditeurs, libraires, on dirait que rien n’existe sans en parler. Désormais, l’angoisse est de passer inaperçu.

Est-ce que c’est la précarité de l’époque qui oblige à nous rendre si commerçants.

Par curiosité, tentez encore de créer quelque chose dont vous ne direz rien ; faites-le pour vous.

Je me demande parfois si je suis un bon témoin de mon époque.

Il s’agit de voir aussi bien dans le passé que dans l’avenir car la chose vient d’un passé extrêmement reculé mais je crois que son avenir est proche.

Parfois j’oublie à quel point c’est bien d’écrire.

Si on ferme les yeux sur notre époque qui est un monde dans lequel il y a en même temps tout un tas de trucs qui n’ont rien à voir ensemble, évidemment on ne peut rien créer de bon. Aucune matière n’est pure. Si vous pensez pouvoir parler du Sublime sans y intégrer les nouveaux processeurs Intel ou la colonisation de Mars, tant mieux pour vous, mais à mon avis vous faites fausse route.

Même à Jérusalem ils ont des drones.

Maxime Michel était un de mes meilleurs amis à l’école primaire. Maintenant, quand je tape son nom dans Facebook, je me rends compte qu’il vit à Taiwan, et que lui et sa femme GiaGia Chang ont eu une petite fille qui s’appelle Zelda. Zelda a toujours été la licence Nintendo préférée de Maxime. En primaire, on jouait à Ocarina of Time sur sa N64 et il avait des posters de Link dans sa chambre. Quand on jouait à Super Smash Bros, il prenait toujours Ganondorf. Il adorait vraiment Zelda, et maintenant il peut appeler sa petite fille pareil.

Lou Pichard était un autre de mes meilleurs amis au primaire. En 5ème après le challenge il a embrassé Marine Hercouët alors que j’étais amoureux d’elle depuis le début d’année. Il ne le savait pas et elle non plus. Je crois que c’est après cet événement que j’ai arrêté d’être son ami, même si je n’en avais pas conscience à l’époque. Le 14 octobre 2010, c’est lui qui a marqué le but qui a donné la victoire au FC Lamballe contre le Cob. Le Télégramme avait écrit que c’était une victoire encourageante pour l’avenir. Maintenant il est SEO chez Itelios, une entreprise qui appartient à Capgemini. Il n’a rien écrit sur Twitter depuis 2018.

Si je ne croyais pas dans les images mystiques de mon coeur je ne pourrais pas arriver à leur donner la vie.

Grâce à mon nouveau setup je suis devenu le meilleur joueur d’échecs au monde. Une sonde chinoise est revenue sur Terre avec des échantillons de la Lune. Elle a atterri en Mongolie dans une plaine avec personne sauf des chevaux sauvages. Pendant un moment elle a vécu libre. Je roule partout dans un buggy électrique de luxe dont les roues motrices s’adaptent parfaitement à la difficulté du terrain. Je peux profiter du paysage et pleurer en écoutant U2. Quand Bono chante you’re all that’s left to hang on, i’m still waiting je le comprends comme si c’est moi qui chantais. Les émotions sont sincères quand elles sont éprouvées dans des paysages sublimes comme la Mongolie ou la Lune, qui en plus d’être sublime est céleste. Si les chevaux sauvages avaient des lecteurs mp3 ils pourraient mieux comprendre ce que le rock des années 80 a apporté à l’humanité.

Comme mon énergie se disperse plus vite qu’auparavant, je tente de canaliser mes zones d’attention. Savoir comment les gens peuvent me joindre, ce que je prends du temps à regarder et comprendre, comment je communique avec mon entourage. Je simplifie tant que je peux simplifier, surtout pour ne pas m’épuiser, pour ne pas laisser les choses en attente. J’essaie d’être le plus clair et précis possible. Je veille à faire bien, et cela implique en ce moment de faire moins.

Je veux savoir maintenant après dix ans d’internement et de travail occulte contre le Mal où en est arrivé le Monde et s’il opte pour Dieu ou pour Satan. – Antonin Artaud, Nouveaux écrits de Rodez.

Entre différents auteurs d’une même génération circule un sentiment commun qui influence propos et forme sans s’être pourtant lus.

S’en détacher demande non seulement de la volonté, mais surtout un éveil ; une forme de dépassement qui transcende le lieu et l’époque, où pourtant la tentation est grande de rester enfermé (par le milieu notamment, mais pas que).

Cette transcendance doit quitter l’atmosphère commune pour atteindre autre chose. Je me sens incapable de mieux le formuler pour l’instant.

Il n’y a pas de mode d’emploi pour cela. Par génération, seules quelques personnes (à peine dix) y parviennent, car elles s’y obstinent.

Souvent, ceux qui pensent le mieux savoir qui sont ces dix personnes se trompent complètement.

Je note énormément d’idée pour Casca revient, qui doit être réfléchi comme un pont solide entre Rivage au rapport et Miami = Paradis (car ce qui s’y déroule change radicalement tout).

Opicino écrit d’abord pour lui-même des textes cryptiques dont lui seul a la clé. Cherchant à réconcilier les termes d’une réalité qu’il perçoit comme scindée, il tente de colmater les failles d’une unité qui se dérobe.

Scott Pantone dessine des cartes qu’il est le seul à pouvoir déchiffrer.

Quand il dessine ses cartes, il est possédé par une force divine qui influence sa main pendant plusieurs heures sans interruption ; ses fulgurances que des savants ont qualifié d’épileptiques ne sont comprises qu’à 15 %, même par lui.

Pantone est une sorte de réceptacle à l’esprit de quelqu’un d’autre.

Et il vend très cher ses cartes à des musées et à des milliardaires esthètes, qui croient y voir le chemin vers un trésor millénaire.

Il y a trois ans, cet esprit lui a fait dessiner une carte avec des paysages côtiers et des symboles mystiques entremêlés. Pantone a mis deux semaines à dessiner cette carte, au bout desquelles il est ressorti de chez lui très maigre comme un mendiant.

Cette carte, après l’avoir finie, il a su qu’il ne la vendrait pas, car pour une fois il avait compris à 100 % ce qu’elle voulait dire.

Ensuite Pantone s’est mis en route en suivant le chemin que cette carte lui indiquait mais il a mis longtemps avant de trouver une piste assez solide, qui devait au bout du compte le mener à Myriad Pro.

La carte ne symbolisait pas à proprement parler Myriad Pro et personne d’autre que Pantone n’aurait pu comprendre en la lisant qu’il fallait aller là-bas.

Quand il est arrivé à Myriad Pro, Pantone a pensé qu’il était au bon endroit et il a acheté tout de suite un appartement gigantesque grâce à la vente de ses cartes et au faible coût de l’immobilier. Puis il a continué ses recherches, sans dessiner de nouvelles cartes. Comme si toutes les autres cartes avant n’étaient que des brouillons de cette carte qui était la dernière.

Comme une sorte de carte ultime dans sa conception et dans son message.

Deux ans et demi ont passé ensuite et Pantone est arrivé au bout de ses recherches. Il savait quel trésor la carte lui indiquait et où il pouvait le trouver. C’est aussi à cette époque que Pantone a commencé à tuer selon un mode opératoire violent et précis que les inspectrices Nocturne et Leblanc ont déjà identifié.

Pourtant, un matin, il s’est aperçu que le dessin sur la carte n’était plus le même. Il n’avait rien dessiné pendant la nuit, mais les paysages et les formes avaient été supprimés, déplacés ou modifiés.

Myriad Pro n’apparaissait plus, ni le trésor.

Scott Pantone avait perdu la trace qu’il suivait depuis tout ce temps, et il ne comprenait plus cette carte, comme les précédentes, qu’à 15 ou 20 %. Il a continué à vivre encore trois mois dans son appartement à Myriad Pro, obsédé par cette nouvelle carte qu’il ne comprenait plus, passant chaque heure de chaque journée dessus si bien que ses yeux étaient devenus rouge.

Il pensait : je suis maudit, car il avait toutes les raisons de le penser.

Mais un autre matin, pareil à ceux d’avant, la carte avait retrouvé son sens.

Le trésor était là, et il se déplaçait.

Alors Pantone a mis son appartement en vente, et il est parti pour Portobello.

Chose rare quand je lis un livre, mais deux passages des Premiers Faits du roi Arthur m’ont donné la chair de poule : la charge de Gauvain pour venger sa mère humiliée, et le premier affrontement entre Arthur et le roi Rion. Je vous les conseille.

Le soleil baissait déjà, si bien que l’obscurité envahissait tout à cause des montagnes alentour et du bois qui masquait la lumière.

En début de semaine, nous avons discuté pendant plus de deux heures avec Benoît des modifications à apporter à Rivage au rapport, après les premières corrections.

En ce moment je dors beaucoup, de neuf à dix heures par nuit, pourtant je me réveille toujours épuisé. L’occupation de mes journées a une influence très forte sur mon moral général, et il m’arrive quand la nuit tombe de ne plus avoir de motivation pour rien.

Les conditions de travail étranges (peu d’échanges par email, rendez-vous perpétuellement ajournés ou annulés, depuis mon appartement) n’aident pas à donner de la consistance aux heures passées sur l’ordinateur.

Je rends mon cerveau disponible à des tâches qui n’arrivent pas.

Parfois je rêve d’une autre vie, sans savoir laquelle.

Je veux quitter les routines et les réflexes qui me pèsent.

L’un des hommes du XIVe siècle qui a le plus abondamment écrit sur lui-même ne nous fournit aucun portrait univoque ; il laisse au contraire les historiens dans l’embarras face au sens exact de sa démarche. C’est qu’en dépit de tous ses efforts pour se comprendre, il demeure opaque à lui-même. – Sylvain Piron, Dialectique du monstre.

Souvent quand je fais du yoga je pense : respirer dans la douleur. Car c’est ce que me semble être cette pratique, une voie de détente dans un corps malmené.

C’est seulement après plus de huit ans à écrire dessus que je me rends compte que les Relevés peuvent devenir une plus grande chambre d’échos que je n’imaginais. C’est une sorte de cercle vertueux : plus j’avance dans mon travail littéraire, et plus les Relevés attirent ceux qui veulent en découvrir davantage ; dans le même temps, plus les Relevés grossissent, et plus ils consolident mon travail littéraire.

Une sorte de communauté souterraine, patiente, et lente, comme moi.

Toute proportion gardée, je pense qu’un type comme Dennis Cooper a aussi construit sa mythologie comme cela (à tel point que ses lecteurs finissent même par accorder de l’attention à des gif novels).

Dès que Merlin eut quitté Léonce, il s’en alla voir une jeune fille très belle ; elle était très jeune et résidait dans un beau château très riche, dans une vallée au pied d’une montagne arrondie, tout près de la forêt de Briosque qui était très plaisante et agréable pour la chasse, car elle était riche en biches, en cerfs et en daims. – Le Livre du Graal (trad. I. Freire-Nunes).

Pidi est dans sa salle de bains car elle va refaire ses cheveux.

Elle a des mèches un peu cuivrées, mais elle ne peut plus les voir. Donc aujourd’hui, elle va se refaire une tête.

Pidi va être une nouvelle femme.

Elle est allée s’acheter du stuff, des petits pinceaux. Normalement, elle a du bon matos pour se faire une nouvelle tête.

Avant de commencer, Pidi a reçu un nouveau bébé : un petit robot qui aspire tout seul. C’est clairement le feu. C’est l’aspirateur Robotrock. Pidi est vraiment contente car elle a reçu ce nouveau joujou gratuitement pour le tester et voir ce qu’il donne.

Et c’est plutôt le feu car il aspire tout seul.

Pour dire à quel point ça aspire : Pidi a une femme de ménage qui vient tous les vendredi chez elle, elle aspire même plus.

La femme de ménage a vu que Pidi avait un robot et elle a dit : ok je vois que maintenant on fait le travail à ma place, j’aspire plus.

Mais il ne fait pas que aspirer, il lave aussi, donc c’est plutôt pas mal.

Avec Valouzz, ils l’ont appelé Bob.

Franchement, c’est le top.

Et maintenant, let’s go sur la teinture.

Déjà, Pidi va peigner tout ça pour avoir zéro noeud. Les cheveux de Pidi sont gras mais pour que la couleur pénètre bien il faut la faire sur cheveux sales. Déjà elle est là à faire la belle alors qu’elle n’a même pas encore fait sa mixture.

Dans un bol, Pidi met du révélateur et une coloration ton sur ton moca latte 7.8

Pidi a vraiment peur.

Elle appelle sa meilleure pote, parce qu’elle est coiffeuse. Et sa meilleure pote lui dit : il fallait doser. Elle dit à Pidi de bien touiller pour que la mixture soit vraiment liquide. On dirait des blancs en neige, dit-elle.

Pidi se munit de ses plus beaux gants bleus et commence à teindre ses mèches. Elle dit à sa mère : ne m’en veux pas, pour Noël je vais être une bombe.

Elle a trop peur.

Si jamais elle se rate, elle va voir sa meilleure pote sur Lille et elle l’arrange.

En vrai elle s’en sort plutôt bien. De toute manière, elle a fini le pot. Elle va laisser poser 20 minutes et pendant ce temps elle n’hésite pas à mettre en route le petit robot.

Valouzz demande si Pidi a mis Bob en route et si elle a fait un truc sur ses cheveux.

Pidi dit : bah ouais, mais Valouzz voit zéro diff. Il a juste l’impression que ses cheveux sont mouillés, c’est tout.

Valouzz n’a pas peur car il ne sait pas trop à quoi s’attendre.

Bob a un problème.

Valouzz demande : ça va Bobby ?

Houlala, dit Pidi.

Bob s’en sort finalement très bien tout seul.

Mais c’est le boss en fait Bob, dit Pidi, parce qu’il fait les tapis et tout.

Pidi explique à Valouzz qu’il n’y aura plus de petites mèches cuivrées, elle sera vraiment brune brune. Tout ça pour ça ? demande Valouzz, qui pensait qu’elle allait faire une coloration qui allait se voir.

Quand Pidi se rince les cheveux, elle n’a plus d’eau chaude. Elle crie car elle se rince les cheveux à l’eau froide. Après, elle est en plein shampoing. Après, elle fait le petit soin. Elle est plutôt confiante de ce qu’elle a fait. Après, elle se sèche les cheveux.

Elle met un petit protecteur de chaleur pour les protéger du lisseur.

En vrai, elle est conquise.

Valouzz est dans le fauteuil massant et dit : éblouissante. Mais en fait, sous la lumière, il ne voit pas la différence.

Pidi dit : c’est parce que t’es daltonien, parce qu’elle est sûre qu’il y a de la différence.

Pidi a beau lui expliquer que les reflets ne sont plus là, Valouzz voit juste des cheveux marrons. Il dit : moi je vois des cheveux marrons.

Sa meilleure amie demande à Pidi de tourner et trouve ça bien. Valouzz ne voit pas de diff mais sa meilleure amie si. Elle dit : c’est bien.

Pidi pensait que Valouzz dirait qu’il a une nouvelle femme mais en fait il ne voit rien.

De son côté, Bob retourne tout seul à sa station de chargement.

Valouzz n’aura jamais à passer l’aspirateur.

Dans Le Livre du Graal, là précisément dans Les Premiers Faits du roi Arthur, on trouve des tournures vraiment amusantes, comme (trad. I. Freire-Nunes) :

Haran, le fils de Bramangue, était entré en Loénois et avait pas mal ravagé la contrée en passant

Ou encore :

ils se dirigèrent vers eux et se mirent à accomplir de tels prodiges, un tel massacre, que c’était vraiment un spectacle étonnant.

Il y a comme ça fréquemment des décrochages dans le ton qui entretiennent une forme de proximité orale avec le lecteur, et donnent envie de continuer la lecture comme on dirait à qui nous conte de poursuivre son histoire.

Parfois, j’ai des lectures parallèles qui m’amusent, comment en ce moment Uzumaki, Les incommensurables et Le Livre du Graal. Je trouve ce croisement auquel je me trouve particulièrement caractéristique du XXIème siècle.

J’apprends qu’en France, si vous achetez un terrain, vous en êtes propriétaire jusqu’au centre de la Terre ; un bout du noyau de feu aussi est à vous.

On reconnaît de bonnes bougies en plastique à ce qu’elles paraissent être en cire ; idem pour les plantes.

Tenir un site sur le long terme, c’est aussi accepter constamment celui que nous étions hier et qui avait tous les défauts.

En fait, on ne connaît que 4 % de la structure de l’univers ! – Sophie Houdart, Les incommensurables.

Quand ils arrivent à Barrow, Upamecano explique à Casca et Trish qu’il n’y a plus aucun natif en Arctique parce que soit ils ont été tués, soit ils sont partis travailler dans des centres commerciaux comme tout le monde.

À la place des natifs il y a des scientifiques, mais ils ne jouent pas du tout le même rôle. Ils sont là surtout pour faire des expériences, et pas tellement pour vivre. Ils ne restent pas toute l’année en Arctique, dit Upamecano, sinon ils deviennent fous. Il fait une boule de neige et la jette comme ça quelques mètres plus loin ; la boule de neige arrête d’être boule. Ici, tout le monde devient fou, dit-il enfin.

Un ours polaire passe au loin en marchant à quatre pattes et pense à des trucs d’animaux en voie d’extinction.

Les portes d’un nouveau royaume.

Monsieur Bison, Petitchateau, Vega et Guile.

Bryan Fury, Gun Jack et Panda.

Les auteurs en mal d’attention ont trouvé sur Facebook le parfait lieu où croire qu’on écoute ce qu’ils disent.

On s’interroge forcément sur sa trajectoire : vais-je connaître le succès, la reconnaissance des pairs, une forme de sérénité qui allie confiance en son travail et vérité des regards. Quelles sont les raisons qui nous confèrent une place ; dans quels motifs les autres trouvent-ils la valeur que l’on pense mériter. Par quel chemin arrive-t-on mort plus entier qu’au début.

Quels jeux joue-t-on et auxquels voulons-nous jouer.

Pourquoi s’attrister de ne pas être dans le champ quand il n’y a pas de mode d’emploi.

On ne perçoit la valeur d’un événement qu’avec les yeux de dix ans plus tard. Et souvent, cet événement n’apparaît pas.

À votre avis, pour quelle oeuvre Shakespeare aurait-il gagné un prix ?

Les cendres sont jetées au vent ; les traces du sorcier, effacées, parce que contagieuses. La place publique en est nettoyée. Mais pas la mémoire : la polémique va se multiplier, une littérature proliférer, nées précisément de cette dangereuse absence.

En ce moment, à cause du travail à distance, j’interroge davantage mes outils numériques. Je m’aperçois que ceux qui restent sont ceux qui fonctionnent le plus simplement. Par exemple, je pense qu’un outil comme Discord est voué à disparaître de nos usages, car son interface et son usage sont suffisamment compliqués pour dissuader. Moi-même je l’utilise moitié à reculons, et pas du tout quand je n’y suis pas obligé. Il ne fait rien qu’un salon IRC ou un forum ne faisait ; il est lourd et brouillon.

Après presque quinze ans en ligne, les outils que j’utilise au quotidien sont ceux qui me demandent le moins d’effort : cette page, Firefox, Thunderbird, Adium pour communiquer avec Fabien, et Vienna pour mes RSS. Au fond, mon usage du numérique se limite à ces quelques outils, mais ils remplissent parfaitement leur rôle. J’utilise Nitter si besoin pour récupérer les flux RSS des rares comptes Twitter qui peuvent encore m’intéresser.

Ce sont des outils qui m’ont suivi sans faillir à travers les années, et que je prends toujours plaisir à utiliser. Ils me permettent de créer, communiquer et m’informer.

Si j’ai pu utiliser un service comme Google Drive/Docs par le passé pour collaborer en ligne, je ne l’utilise plus aujourd’hui. C’est un outil lourd, lent, contraignant car il demande de s’identifier, etc.

J’aimerais qu’Internet soit plus simple qu’il ne l’est, ou que ce qu’on en a fait ; que tout le monde retrouve un usage spontané d’outils qui durent.

Les sites les plus puissants nous ont désappris les usages de base : qui enregistre encore des pages en favoris, sélectionne et agence ses informations, partage dans un forum ou envoie des mails pour prendre des nouvelles, écrit ses pensées dans un endroit qui lui est personnel ?

Je ne veux pas qu’Internet me devienne un obstacle.

Pourtant, partout où l’on me donne rendez-vous, je rechigne à venir.

Est-ce que je vieillis.

Au début de tout ça, il doit y avoir du plaisir, non un poids. Je n’utilise pas Internet pour avoir l’impression que tout est aussi compliqué qu’en vrai, mais pour y voir clair.

L’anormalité des faits et la contrariété des interprétations ouvrent donc dans le voir la faille du doute. Dans le scepticisme ambiant, [les médecins] la ressentent comme une incertitude épistémologique : il y a de la tromperie. Mais où la localiser ? Question voisine de celle qui consistait à faire quelque part une place à l’inconnu.

Dans le ciel le vent déforme les nuages en spirales et amène avec lui un bruit de saxophone angoissant. Casca regarde les spirales et pense à la fin du monde.

Dans la chambre il y a un lit une place, une table avec une lampe d’appoint et une chaise du même faux-bois, une télé, des radiateurs longs et bas, un porte-manteau, une penderie, des cintres sans vêtements, de la moquette, un mort, deux miroirs quasiment à côté, une télécommande qui permet d’utiliser la télé à distance, un téléphone pour appeler l’accueil, des échantillons de thé et de café, une serviette en papier, un petit plateau en plastique, et d’autres objets dans les tiroirs des deux tables de chevet.

Au XVIème siècle, les ordinateurs n’existaient pas encore.

J’aimerais vivre dans une commune de moyenne taille.

La langue du diable est une autre langue, où l’on ne s’introduit pas grâce à un apprentissage. De ces mots, on doit être « possédé », sans les entendre. – Michel de Certeau, La possession de Loudun.

Je me contente toujours du minimum d’informations nécessaires pour inclure une idée extérieure à mon travail ; je déteste approfondir. Pour un sujet, un livre, peut-être deux, et cela est largement suffisant. Je privilégie davantage les approches que le détail, car le détail restreint mon imagination : plus j’en sais, moins je crée.

Pense-bête : la parousie est précédée par le règne de l’Antéchrist.

En 1894, Cyrus Teed, médecin et alchimiste, créa avec ses disciples une communauté utopiste à Estero en Floride. En 1897, ces disciples firent des calculs à Naples qui prouvèrent la concavité de la courbure de la Terre.

Miami aussi se trouve en Floride.

(Si on ne peut plus photographier les flics, on peut toujours les décrire.)

La Théomanie a pour objet les idées qui se rapportent à l’être suprême, aux anges, à la mysticité, aux miracles, aux prédictions d’événements futurs. Les théomanes se croient toujours prophètes ; c’est Dieu qui parle par leur bouche ; ils ont la prétention de réformer les religions et de faire des miracles. Ces exaltés ont des hallucinations, des illusions, des visions en rapport avec leurs idées délirantes, phénomènes qui les confirment dans ces idées. – Pierre Déléage, La folie arctique.

Forcément, le risque d’écrire la suite d’un livre à paraître, c’est qu’on est très tenté de modifier le premier à partir des nouveautés stylistiques qui apparaissent dans le second, et qui pourtant ne peuvent pas y exister.

En bref, il faut toujours que le projet publié soit conforme à l’intuition initiale. Sinon, les déformations, ou devrais-je dire les malformations, apparaissent, et on écrit autre chose. Et alors, cela peut être pour le pire.

Rivage au rapport doit tenir sans Casca revient (le garder en tête quoiqu’il arrive).

Je ne lis plus aucun roman contemporain.

Fabien m’a appris l’existence d’un certain François69113 qui, voulant créer ma page Wikipédia, a créé une page à mon propos dans sa page de profil à lui. J’aime bien cette incompétence. À cette occasion, j’ai remarqué que dans les sources de la page se trouvait l’adresse vers les Relevés, qui décidément sont connus de tout le monde. Donc, une fois ma page Wikipédia bien répertoriée, quand je ne sais pas, je changerai pour de bon l’url (ai-je dit à Fabien).

Je ne crois pas que Yucca Mountain soit une solution ou un problème. Ce que je crois, c’est que la montagne est le lieu où nous sommes, le point où on en est – un lieu que nous avons étudié en long et en large, plus que n’importe quel autre endroit du monde – et qui pourtant reste inconnu, révélant l’étendue de la fragilité de ce que nous pouvons connaître. – John D’Agata, Yucca Mountain (trad. S. Renaut).

Pidi est super contente aujourd’hui, parce qu’elle va faire une petite recette qu’elle n’a jamais faite, et qui est pourtant simple et qui plaît toujours.

Pidi montre une énorme cagette remplie de pommes et dit : on va faire une tarte aux pommes. On est obligé de faire masse recette avec des pommes, dit-elle.

Voici la raison pour laquelle elle a des grosses cagettes de pommes, mais aussi de pommes de terre : un jour, elle va au local, elle revient chez elle, et là, elle voit les cagettes.

Et Valouzz lui dit : un maraîcher est venu sonner à la maison et il a voulu me vendre des trucs. Il faisait trop de peine à Valouzz, donc il lui a dit qu’il voulait prendre des pommes et des patates parce qu’il fait beaucoup de raclettes.

Mais Valouzz est aussi un fana de jus de pommes, donc le maraîcher lui a mis des pommes. Il y avait plein de sortes, a expliqué Valouzz à Pidi.

Du coup Pidi et Valouzz se retrouvent avec 15 kg de pommes et 15 kg de patates ; et aussi au moins 15 bouteilles de jus de pomme.

Valouzz en a eu pour 140 balles de pommes et de patates.

Donc Pidi est obligée de liquider les pommes, et elle fait la tarte aux pommes en suivant les indications de la recette sur le Thermomix.

En plus, les pommes ont extrêmement de bienfaits, dit Pidi, donc manger des pommes c’est trop bien.

Au bout d’un moment, il faut cuire la tarte. Malheureusement, la tarte ne rentre pas dans le petit four de Pidi ; elle n’avait pas pensé à ça. Oh non, je suis trop deg, dit-elle.

Valouzz arrive et dit : ah ouais là y a un souci. Il propose de faire cuire la tarte dans le four d’Apo, et ensuite il mange de la compote.

On dirait une vraie compote, dit Valouzz.

Ton four c’est mon four, dit Apo. Du coup Pidi va chez Apo, pas le choix. Elle en a profité pour faire deux petits ramequins pour que Doc Jazy et Apo puissent goûter la compote de pommes. Elle utilise leur four mais elle les met quand même bien, elle va les régaler.

Elle est belle, dit Apo en découvrant la tarte, elle est vraiment belle.

Elle est belle, dit Pidi quand la tarte sort du four d’Apo. Elle donne grave envie, dit Apo.

Pidi a l’impression que la pate n’est pas trop trop cuite mais c’est sans doute parce que la compote l’a humidifiée.

Oh elle est bonne, dit Apo après l’avoir goûtée, elle est trop bonne. Pidi trouve qu’elle n’est pas hyper sucrée, c’est le juste milieu. Apo est d’accord.

10/10, dit Apo, parce que y a rien à dire.

Pendant ce temps, Valouzz avait le ventre qui gargouillait et il s’est fait un petit bol de céréales devant le foot.

Donc quand Pidi revient il goûte la tarte et dit : elle est vraiment hyper bonne. Elle est parfaite, dit-il, cuisson parfaite, recette parfait, goût parfait, on dirait une tarte de grand-mère.

À la fin il dit à Pidi : t’imagines quand t’auras 50 ans, tu vas faire des trucs de ouf du coup.

Et Pidi est trop contente, parce que tout le monde a kiffé sa petite tarte aux pommes.

On nous dit que la veille [de son suicide] Mishima brûla son journal intime : soin banal qui ne change pas grand-chose aux faits quotidiens : avec ou sans journal, la vie continue. – Marguerite Yourcenar, Mishima ou La vision du vide.

Je ne sais pas si Araki a lu Mishima (d’après mes brèves recherches en ligne, non), mais je lis pourtant dans Mishima ou La vision du vide de Yourcenar, à propos de La Mer de la Fertilité :

La prenante vertu de cette tétralogie tient en la notion de réincarnation qui sous-tend toute l’oeuvre. […] L’insistance au long des quatre volumes de La Mer de la Fertilité sur les trois grains de beauté qui marquent à la même place l’épiderme pâle de Kiyoaki, la peau hâlée d’Isao, et la peau dorée de la princesse thaïlandaise irrite plus qu’elle ne convainc.

En dehors des remarques esthétiques de Yourcenar sur le procédé, ces « trois grains de beauté » ne peuvent que me rappeler la marque de naissance des Joestar dans Jojo’s Bizarre Adventure, cette étoile noire tatouée, ou plutôt incrustée, derrière l’épaule gauche des héros et héroïnes de la série, ainsi que de DIO, l’antagoniste principal, et qui se transmet de génération en génération ; symbole de l’attachement inné à un combat éternel.

Ce parallélisme entre deux oeuvres d’une même nationalité, qu’on ne doit pourtant jamais relier, m’a amusé, d’autant que seulement seize ans les séparent. Je me demande si la réincarnation est forcément représentée par une similitude corporelle, qui marche comme un repère pour les personnages-témoins, ou s’il s’agit d’une invention partagée seulement par ces deux artistes.

Sur le site We Mystic, Laura titre un article dont la lecture est estimé à 4 min : Est-il possible d’avoir des marques de naissance d’une vie passée ?

Sur le site Mémoire des Vies Antérieures, une référence à un livre de Patrick Drouot raconte qu’un homme torturé au fer rouge avait conservé ces marques comme taches de naissance dans son corps réincarné, notamment car il n’avait pas surmonté ni évacué le traumatisme.

Sur le topic Qui ont sur leurs corps ,des marques de naissances inexpliquées? du forum Au Féminin, le 1er mars 2010, mamman10 a écrit : moi, j’ai mes 2 fils qui ont 3 points en forme de triangle au niveau des fesses !!!c’est drôle-mais c’est vrai et inexpliquees-car il n’y a que eux seuls!!

Je n’ai pas lu d’autres livres que ceux dont j’ai parlé plus haut, ni appris ces erreurs de quelqu’un, mais j’ai rêvé tout seul, ou bien c’est le diable qui m’aura mis ces choses dans l’esprit, comme je le crois : parce que plusieurs fois, il m’a persécuté et je l’ai combattu dans plusieurs apparitions et visions, tant de jour que de nuit, combattant contre lui comme si c’était un homme. À la fin, je m’apercevais que c’était un esprit.

Beaucoup de mon travail d’auteur consiste à déchiffrer ce que je pressens. Par exemple, depuis plusieurs semaines, Casca revient était arrêté en plein milieu d’une scène dont je ne comprenais pas l’objet. Je me demandais : pourquoi avoir mis mes personnages là ? Et cette question, je ne pouvais pas y répondre en forçant une solution, en m’y mêtant comme on décide de descendre les poubelles. Je ne pouvais y répondre qu’en laissant quelque chose en moi monter, une sorte d’instinct, formé par un amalgame d’éléments inconscients. Alors, j’ai su comment continuer.

Parfois, aussi bien, la solution apparaît d’emblée, dans la continuité du problème. C’est là que je me sens le mieux.

C’est la couronne qui fait le roi.

Ce dieu était dans le chaos comme quelqu’un qui est dans l’eau et qui veut s’en sortir ou comme quelqu’un qui est dans un bois et qui veut s’en dégager : de la même façon cet intellect, ayant acquis la connaissance, a voulu se dégager pour faire ce monde. — Mais alors, demanda l’inquisiteur, Dieu a été éternel et toujours avec le chaos ? — Je crois, répondit Menocchio, qu’ils ont toujours été ensemble, qu’ils n’ont jamais été séparés, je veux dire ni le chaos sans Dieu, ni Dieu sans le chaos. – Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers (trad. M. Aymard).

En ce moment, je me sens surtout fatigué.

Dans une des dernières vidéos de François Bon, un bandeau défilant affiche, alors qu’il feuillette trois livres d’une maison d’édition qu’il ne connaît pas : mais vous pensez vraiment que je peux lire trois bouquins d’auteurs avec qui je n’ai jamais dialogué par ailleurs ? Merci les éditions je-sais-pas-quoi, conclut-il enfin.

Word m’est utile car il m’offre un moyen d’écrire et de mettre en forme mon travail, mais surtout parce que mes éditeurs, mes collègues, mes coauteurs et coautrices, mes étudiants et étudiantes, l’administration de mon université et plus de 1,2 milliard de correspondants potentiels travaillent également avec ce logiciel, ce qui garantit l’intégrité des documents que je veux envoyer ou recevoir. […] Au final, si Word persiste, c’est parce que sa diffusion progressive depuis sa première version de 1983 a créé une « contrainte de sentier », un effet de verouillage. – Cédric Durand, Techno-féodalisme, critique de l’économie numérique.

Pour ceux qui ne le savent pas, Doc Jazy est né le 15 novembre, et il va avoir 25 ans.

Et pour ses 25 ans, il voulait se faire un gros kiff. Il voulait s’acheter un gros gamos.

En tant que homme qui conduit des Ferrari, Lamborghini, il avait envie d’un vrai truc ; il avait envie de se faire un vrai kiff, avec un vrai vrai vrai bolide.

Quinze jours plus tard, Doc Jazy est avec deux autres personnes sur un parking, devant le gamos, devant le bijou, dit Doc Jazy. Il enlève la bâche qui protège la voiture et il dit : quel bolide.

S63 AMG 585 chevaux. 50 chevaux fiscaux, c’est énorme. Quatre roues motrices, donc ça ne glisse pas, il peut se faire plaisir. L’intérieur, il n’en parle pas. Là, le modèle est full noir. Il y a des jantes, une dinguerie. Et le pompon sur le haricot, c’est les quatre sorties AMG.

C’est mon nouveau bolide, dit Doc Jazy.

Tout l’intérieur, le méga-écran, les petites palettes, le petit gadget.

Que dire de plus.

Doc Jazy la démarre, pour écouter le bruit qu’elle fait. C’est quand même un des trucs les plus importants ; sachant qu’il y a des clapets sur les échappements, donc s’il la démarre en mode confort elle fera moins de bruit qu’en mode sport. V8 Bi-turbo. C’est un monstre.

Du coup, c’est son nouveau bolide, pour ses 25 ans, pour son cadeau d’anniversaire.

Ensuite, il va faire un tour avec Apo, sa copine. Il dit : niveau confort, cette caisse, c’est insane. Elle est trop bien, dit Apo, surtout quand tu tournes, les petits coussins qui se gonflent.

Elle est en double vitrage, dit Doc Jazy à Apo, t’imagines. Putain, c’est vrai ? dit Apo en regardant les vitres. C’est la meilleure voiture pour tous les jours. Apo lui met un 10/10, car il n’y a rien qui manque.

Doc Jazy montre toutes les autres options de la voiture à Apo. Par exemple, dit Doc Jazy, si t’es avec une fille et qu’il y a un peu d’étoiles, tu ouvres le toit, tu lui montres les étoiles, et après elle te suce la bite.

Apo regarde Doc Jazy et dit : tu kiffes plus ta voiture que moi.

Clairement, dit Doc Jazy.

Aujourd’hui, Michou va se péter le bide, car il a un petit creux, et envie de nouveauté.

Donc il va manger des burgers spéciaux qu’il va créer. Par exemple, il va commander un Big Tasty, de chez McDo, et un Whooper, de chez BK, et il les mixe, pour en faire un nouveau burger et goûter cette nouvelle saveur.

Si ça va être une dinguerie ou si ça va être dégueu, Michou n’en sait rien.

Bref, Michou passe aux choses sérieuses.

Il commande différents menus et déballe tout ça. Il ne s’est pas rendu compte de ce qu’il avait commandé.

Déjà, il a pris un Cheese McDo, un Cheese BK et un Cheese Quick. Du coup il va se faire un triple Cheese BK, McDo, Quick. Évidemment, il ne va pas les manger comme ça avec le pain, il va enlever le pain. Ce qu’il est en train de faire, c’est une dinguerie. Il récupère le Double Cheese de chez McDo, il récupère le Cheese de chez Quick, et il referme. Il a un Quadruple Cheese. Il l’appelle le McQuicking.

Ah ouais, c’est trop bizarre, dit Michou.

Il sent la sauce signature McDo, mais aussi le steak fumé de chez Burger King, c’est spécial. Le steak de Burger King, il le sent à mort, parce que c’est un steak grillé, fumé ; il le sent direct.

Mais par contre la sauce, c’est la sauce de McDo.

Celui-là, c’est vraiment une valeur sûre. Après, il a mixé des Cheese entre eux, donc c’était sûr que ça allait passer.

Ce burger, Michou l’a démoli, c’est incroyable.

Une dinguerie, dit Michou.

À la fin, Michou va se peser avant de faire un petit débrief. Quand il monte sur la balance, elle indique 60 kg. Il est passé de 58,1 kg environ à 60 kg ; il a pris deux kilos en mangeant, c’est beaucoup.

Du coup : le petit Chicken avec le pain et la sauce du Royale Deluxe, pas ouf. Par contre, le Big Giant, il était incroyable. On n’imagine même pas comment il était bon, c’est le meilleur burger que Michou a mangé de toute sa vie. Ensuite, il a beaucoup aimé le Whooper Deluxe, même s’il n’a pas pris beaucoup de plaisir à le manger parce qu’il n’avait plus très faim à ce moment-là.

Et ensuite, il y a le Triple Cheese, McDo, Quick et BK, c’était une dinguerie.

Et puis voilà quoi, Michou s’est pété le bide, et son chien aussi.

Je prends une navette qui ressemble à une rame de métro mais qui va d’un module lunaire à l’autre. Dedans les banquettes sont alignées comme je connais et les écrans montrent des calculs compliqués avec des graphiques. Dans ma combinaison je suis bien grâce à l’oxygénation sur mesure ; tranquille vers le Nostromo.

Depuis que je suis sur la Lune, je vois les choses autrement. L’ambiance est bonne, même si une créature nous traque. Avec les collègues, on est soudés et on discute bien. Parfois, quand j’ai le mal du pays, quelqu’un me raconte une histoire qui me rappelle des souvenirs de mon enfance. C’est une relation professionnelle mais à l’écoute, respectueuse et bienveillante.

Quelqu’un a dit que pas très loin, en sous-sol, on avait trouvé des centaines d’oeufs. À mon avis, c’est bon signe pour la suite.

Ceci est ma première note écrite en Markdown. J’ai enfin réussi ce vieux rêve d’enfant : faire des Relevés un site statique.

Tout ne doit pas être idéalement optimisé dans le code, mais ça marche ; je peaufinerai plus tard. Et j’ai même pu harmoniser mon usage en interne avec celui d’INTERNET EXPLOREUR et de mes manuscrits.

Mon rapport au temps de l’écriture est un peu différent, puisque j’ai d’abord une version hors-ligne, que je mets ensuite en ligne en passant par le Terminal. Je peux moins faire d’allers-retours, mais ce n’est sans doute pas plus mal. La mise en page Markdown évite les erreurs que je pouvais faire en écrivant en HTML.

C’est amusant de m’enthousiasmer d’un truc que vous ne pouvez même pas voir.

Finalement, l’idée que j’avais d’entretiens avec des auteurs et autrices à propos de leurs outils de travail, je vais la faire en audio, sur le serveur Discord MAIPOwORLD : discord.gg/2FqB9vRntzwv

L’émission (si on peut appeler ça une émission, plutôt une conversation) s’intitulera Les Outils et durera environ une heure.

Je poserai des questions vastes et d’autres précises sur les ordinateurs, les carnets, les cahiers, les logiciels, les claviers, les souris, les crayons, les stylos, les bureaux, etc.

Si parmi les auteurs et autrices qui me lisent, certains et certaines souhaitent se prêter au jeu, écrivez-moi à l’adresse email en haut des Relevés.

Il est possible que certaines questions, par la bande, révèlent des choses plus ou moins intimes de vos processus de création ; je pense donc préférable de ne pas avoir trop de pudeurs à montrer, même si rien ne sera visible à l’image.

Pour leurs dix ans de vie en couple, Valouzz et Pidi ont fait une folie : ils ont acheté un siège massant de malade mental semblable à un vaisseau spatial, avec des programmes spécifiques, dont estime de soi, qui aide à gagner en estime.

Grâce à sa télécommande, Valouzz compresse Pidi à mort dans le siège.

Parfois, Valouzz pense que cette machine va lui déchirer le corps.

Pidi ne sait pas comment l’expliquer, mais en même temps ça fait mal, et en même temps ça fait du bien. En vrai de vrai, Valouzz n’a pas encore tout testé.

Dans l’ensemble, dit l’écran de la télécommande, il faut être focus sur le massage de guérison et sur la musique qui soigne votre esprit. Tout est massé en symbiose. En vrai, l’image de Pidi dans le siège massant est un peu futuriste.

C’est Iron Man le bazard, dit Valouzz.

Pour Bouzi, le meilleur ami de Valouzz, ce dernier a envie de mettre le truc au max du max, pour voir sa réaction. Il va le mettre bien.

Pidi imagine quand ils auront une putain de grande maison, avec un salon épuré, parce que c’est vrai que c’est quand même un gros truc, et qu’ils n’ont pas forcément le salon dédié à ce type de fauteuil. Valouzz, lui, s’en bat les couilles.

Il dit : ça masse bien le cul en vrai.

Au fond d’une caverne, une paillasse, un pichet d’eau, un panier en osier avec du pain et de l’huile, une lampe accrochée à la voûte et un crucifix de plomb.

Dans les appartements, ces bruits de voix assez éloignés pour ne pas les comprendre, mais trop proches pour réussir à les ignorer.

Je déteste les environnements de bureau avec de la transparence. C’est vraiment la pire idée de ces dernières années en design concernant l’informatique et la téléphonie. C’est toujours la première option que je désactive, sur Windows comme sur Mac.

Maintenant, je ne peux pas regarder une vidéo sur Youtube sans que le site me demande de créer un compte, ce que je n’ai pas envie de faire. Quand je me souviens de la façon dont je consultais les sites il y a dix ans, et la peine que j’ai à le faire aujourd’hui, je me dis que sans aucun doute on a perdu quelque chose ; tout est propriété, vous ne pouvez plus accéder à rien sans vous identifier.

Parfois, je vois des sites qui passent plusieurs secondes à charger du texte ; il faut se rendre compte de l’absurdité de notre web et repenser nos outils. Arrêtez d’utiliser des SUV pour rouler à 30km/h dans votre quartier.

On a atteint le stade où l’édition indépendante bénéficie des honneurs des institutions traditionnelles ; on peut donc s’interroger soit sur ce que sont devenues les institutions traditionnelles, soit sur ce qu’est devenue l’édition indépendante.

Est-ce que le chant des oiseaux dans GTA V procure la même émotion que celui entendu par la fenêtre ?

J’ai reçu ce matin mon nouveau clavier mécanique. C’est mon premier vrai clavier mécanique ; avant, j’ai toujours utilisé des claviers à membrane ou ceux déjà intégrés à mes ordinateurs portables. J’ai choisi des switch Cherry MX Silent Red pour ne pas trop déranger Cécile à côté de moi quand je tape. Ce sont des habitudes à prendre : retrouver l’emplacement exact de chaque signe typographique, découvrir les raccourcis qui permettent d’accéder à toutes les options, mesurer la pression nécessaire pour actionner la touche, placer ses poignets et ses doigts. C’est amusant, dépaysant. Dans deux semaines au maximum, ça sera devenu une routine.

Cela me fait penser que j’ai une grande curiosité, depuis très longtemps, pour le matériel de travail des auteurs : quel ordinateur, quel clavier, quelle souris, quel logiciel, en quelle matière est le bureau, pourquoi ces choix, contraints ou voulus, etc. J’aimerais faire une série d’entretiens écrits, avec des photos, mêmes moyennes ; si j’avais le temps et le courage, je le ferais, ça m’amuserait beaucoup.

Dans la même idée, je me souviens d’un bref documentaire sur Franzen, et de son tout petit IBM noir sans connexion internet ; ça m’avait fasciné, alors que je me contrefous de Franzen.

Je suis face à un dilemme : soit acheter un clavier mécanique à moitié compatible avec Mac OS, soit acheter un nouveau PC alors que le mien marche toujours très bien, si ce n’est ces quelques touches défectueuses.

Quand on tape des milliers de mots par jour, une dizaine de caractères manquants deviennent une obsession à régler au plus vite.

À Copenhague, il y a des grues, des containers et de la nuit.

Pour oublier, je regarde la vidéo MINECRAFT - Musique relaxante avec crépitement de feu.

« On eut aussitôt l’impression que la cathédrale s’écroulait. Les moines prires leurs jambes à leur cou, poussant des hurlements atroces. Les lampes s’éteignirent, l’autel s’effondra et, à sa place, apparut un abîme qui vomissait des nuages de flammes. Poussant un cri violent et terrifiant, le monstre plongea dans le gouffre et tenta, en sautant, d’entraîner Antonia avec lui. C’est en vain qu’il lutta. Animée d’un pouvoir surnaturel, elle se dégagea de son étreinte ; mais sa robe blanche restait en sa possession. Aussitôt à chaque bras d’Antonia se déploya une aile resplendissante de lumière. » – Matthew Gregory Lewis, Le Moine (trad. A. Morvan).

Depuis ce matin, je lis Argent de Christophe Hanna, que Cécile m’a offert ; c’est un livre qui m’est utile à plein d’égards, et que je vous conseille de lire, si ce n’est déjà fait, surtout si vous travaillez dans le milieu littéraire.

Sa lecture m’a refait penser à plusieurs choses, dont celle-ci : avant que Speedboat ne sorte, on imaginait avec Fabien n’en faire tirer qu’un ou deux exemplaires, qui auraient été mis en vente à un prix démentiel, du genre 100 000€. On imaginait qu’un homme d’affaires ou un mécène aurait été capable de mettre ce prix-là, en fonction de la facture de l’objet. C’était une idée tout à fait sérieuse, qui nous semblait même réaliste.

Finalement, nos éditeurs nous ont dissuadés de faire ce choix, et il a été vendu 10€. On en a vendu 1500 exemplaires, qui nous ont rapporté environ 600€ chacun.

Cependant, avec du recul, je me dis : est-ce que je préfère en avoir vendu 1500 pour 600€, ou imaginer que j’aurais pu en vendre un seul et me faire 50 000€ ; et la seconde proposition me paraît finalement désormais la meilleure. Car 600€ ne changent rien à mon quotidien, 50 000 oui. Et je pense que dans un univers parallèle proche, Speedboat aurait pu valoir 50 000€.

À mon avis, c’est aux poètes et aux auteurs de fixer le prix de leurs livres, si parfois ils en ont envie ; cela ne me pose aucun problème moral de vendre parfois un objet 30 millions d’euros, et le suivant 50 centimes ; ils ne sont pas destinés aux mêmes personnes, ne servent pas les mêmes enjeux, mais ils entretiennent ma pratique (ou une pratique collective), ce qui compte je crois plus que tout : avoir les conditions de création.

Encore plus drôle, j’imagine tout à fait pouvoir sortir un livre pour 30 millions d’euros à un seul exemplaire, puis faire paraître exactement le même pour 50 centimes à 10 000 exemplaires. Le but, c’est de créer de l’instabilité (un des enjeux de la littérature aussi, à mon sens).

Le conformisme joue le jeu du capitalisme.

Pour me consoler, je me dis que Speedboat a été écrit en une soirée, et qu’il est le livre m’ayant rapporté (et Fabien idem) le meilleur ratio temps/argent/visibilité ; pour un livre que je trouve en plus de très bonne qualité, dans son genre.

Bref, monneyez-vous à la hausse, car personne ne le fera pour vous.

Upamecano leur dit que le voyage jusqu’en Arctique sera très compliqué à cause du froid, de la solitude et d’autre chose.

Trish demande à Upamecano d’expliciter autre chose mais il ne le fait pas ; il change de sujet et dit : vous avez une bonne doudoune ?

Une bonne doudoune est une doudoune qui tient très chaud mais qui en même temps ne retient pas la transpiration et laisse le haut du corps libre de ses mouvements. Si un ours vous attaque, dit Upamecano, il ne faut pas que votre doudoune vous empêche de vous défendre.

Upamecano mime l’attaque d’un ours.

Casca se regarde dans le miroir avec sa doudoune, son pantalon rembourré, ses Moon Boot, ses moufles et son bonnet. L’ensemble est assorti de sorte que les couleurs se répondent bien entre la doudoune et les moufles, le bonnet et le pantalon.

Au début elle voulait une tenue de camouflage intégralement blanche, mais Upamecano a expliqué que pour se repérer dans les étendues glaciaires il valait mieux être habillé en fluo. Upamecano a dit : personne d’autre que nous ne sera fluo là-bas.

Le fluo n’a pas sa place en Arctique.

Ce qui, d’une certaine manière, est un mauvais présage, pense Casca.

Ensuite Upamecano demande comment elles vont payer, et Casca sort du sac de sport plusieurs liasses de billet qui suffisent largement. Upamecano compte les billets puis dit merci en les rangeant dans le tiroir d’un meuble à côté.

D’abord, dit Upamecano, on va prendre un bateau de pêche jusque Ny-Alesund. Dans sa cathédrale arctique, on va retrouver un ami à moi que je n’ai pas vu depuis très longtemps et qui doit me donner un objet qui nous sera utile pour la suite de l’expédition.

Ensuite ils prendront un petit avion vers Barrow, où le climat est froid et sec ; il n’y a aucune route là-bas, mais des baleines oui.

À la fin, ils iront à Alert, mais Upamecano ne dit rien sur Alert.

C’est là-bas que les trois scientifiques disparus ont été vus vivants pour la dernière fois. Depuis, les autres scientifiques qui travaillent encore sur place ont peur et veulent quitter la base pour retourner vivre dans des coins plus tranquilles. Ils voudraient faire leurs courses dans des supermarchés et se promener sur des plages de bonne taille.

À Alert, une scientifique pense : encore quinze jours.

Tous ces livres qui répondent à des questions plutôt que de poser des problèmes.

Miami = Paradis

Le soleil noir dans un ciel pareil.

J’aimerais réussir à me passer de la prise de notes en html pour passer au tout Markdown ; malheureusement, rien n’est plus simple qu’une page index.html mise en ligne à chaque mise à jour. Il existe peut-être un script qui convertirait automatiquement ma page index.md en page index.html, que je pourrai ensuite mettre en ligne.

« À bien considérer les choses, pensa-t-elle peut-être, les mots disent-ils vraiment tout ? Disent-ils même quelque chose ? Les mots ne détruisent-ils pas une réalité qui dépasse les mots ? » – Virginia Woolf, Flush : une biographie (trad. C. Mauron).

Je me rends compte maintenant que mes livres se prêtent très peu, voire pas du tout, à la lecture à voix haute. Peut-etre car moi-même je les lis à voix basse, et donc ne les adapte pas à un autre format. Quand je me prête à l’exercice, les phrases me semblent froides et mal construites, sans liant et sans nuance. Mais quand je les lis dans ma tête, elles me semblent sincères et justes. Mais peut-être me fais-je des idées, et que cela sonne faux.

« Au-dedans du cristal qui le nom porte,

cerclant le monde, de son chef bien-aimé

sous la loi de toute malice est morte,

je vis, de couleur d’or laissant passer

un rayon, une échelle si haut dressée

dans les airs que mon oeil ne la suivait. » – Dante Alighieri, Paradis (trad. D. Robert).

« Un bon coup de latte dans les couilles

ça t’apprendra à vivre

avec un monochrome couleur chrome

des étoiles de ninja

un sweater avec des emojis

un poing américain et un poster de

Samantha Fox » – Guillaume Dorvillé, Double Dragon.

salut

je viens d’acheter un DVD

de fou

l’histoire d’un mec

hyper froid

sans sentiment

qui conduit des voitures

pour des mafieux criminels

un jour il tombe amoureux

de sa voisine

carey mulligan

mais il peut pas lui dire

qui il est vraiment

sauf qu’à un moment

il défonce un tueur à gages

à coups de talon

devant elle

dans un ascenceur

donc elle comprend qui il est

en vrai

bref à la fin il se fait poignarder

dans le ventre par un vieux type

sur un parking

qu’il tue quand même

et puis il part

le bide en sang

avec le souvenir

de carey mulligan dans son top rouge

c’est un film super connu

donc forcément tu connais

Le soir de leur arrivée à Copenhague, Casca et Trish passent devant une librairie ouverte à une heure où elle devrait être fermée. À l’intérieur, elles voient les dos de dizaines de personnes tournées vers le fond de la salle.

Elles entrent et restent debout près de la porte ; Jeanne Lekker est assise sur une chaise et parle depuis plusieurs minutes car tout le monde l’écoute et plus personne ne chuchotte.

Casca pense : c’est Jeanne Lekker.

Derrière Jeanne Lekker, il y a une affiche d’elle à côté de la couverture de son dernier roman, L’Océan Pacifique. Son visage sur l’affiche n’est pas le même qu’en vrai, pense Casca.

Dans la salle, une femme demande si ce que l’héroïne découvre en Arctique est réel. Toutes les autres personnes dans la salle murmurent car c’est une question que tout le monde voulait poser sans oser le faire. Le découverte de l’héroïne en Arctique est en quelque sorte le noeud du roman.

À la fin du roman, ce noeud ouvre sur un vide interprétatif.

Jeanne Lekker dit : l’Arctique est une image.

Les gens sont très attentifs car ils pensent qu’il s’agit du début d’une phrase plus longue, alors que la phrase est déjà finie. Comme Jeanne Lekker ne dit rien après image, un long silence s’installe qui ne la dérange pas.

À l’exact opposé de Jeanne Lekker, Trish lui demande si elle croit aux dernières découvertes scientifiques faites là-bas. Jeanne Lekker lui demande de répéter la question qu’elle n’a pas bien entendu, ce que Trish fait.

Tous les gens se retournent vers Trish et la regardent.

Puis aussitôt après ils se retournent vers Jeanne Lekker, qui réfléchit à la question de Trish comme si elle était plus importante que la question d’avant, alors qu’elle est presque pareil.

Et Jeanne Lekker répond à la question de Trish.

Personne ne comprend sa réponse sauf Trish et Casca, car en écrivant son roman Jeanne Lekker a compris certaines choses que Trish et Casca ont compris aussi en découvrant la couronne dans le sac de sport.

Des choses qui les lient à un niveau profondément intime et presque mystique ou divin.

Jeanne Lekker pense à l’aventure qui attend ces deux femmes debout près de l’entrée. Elle les voit quitter la librairie et marcher dans la rue pour partir vers la droite ; elle pense à elles encore quand les autres personnes posent leurs autres questions.

Et quand la discussion est finie et que tous les gens sortent de la librairie par petits groupes avec leur livre dédicacé, elle ferme les yeux quelques minutes et elle pense encore à elles.

Ce matin en me réveillant, je n’ai pas ressenti d’enthousiasme. J’ai vu le weekend qui arrivait devant moi et je ne savais pas quoi en faire. De plus en plus, mes journées ressemblent à des obligations à remplir. Je regarde les livres. Je regarde ce que j’écris. Je regarde ce qui n’a rien à voir avec les livres et ce que j’écris. Tout est là, comme d’habitude.

Des enfants se suicident parce qu’ils sont tristes.

Comme je n’ai toujours aucun retour sur Rivage au rapport, j’ai continué à le modifier et le corriger un peu. J’aime bien quand je comprends enfin le sens d’une scène, et que je l’amène là où c’est le mieux ; souvent c’est le temps qui permet de comprendre ça. Le temps fait beaucoup à la qualité d’un texte ; ou plutôt l’absence du texte. Que le texte soit à distance permet de le voir bouger dans sa tête. Je dis des banalités affligeantes. Je m’arrête là. Il n’y a plus rien à dire sur les livres ou la création.

L’excitation de la publication disparaît. Depuis que j’ai envoyé le manuscrit de Rivage à mes éditeurs (un peu moins de deux mois), je me dis que ça pourrait en rester là ; le livre est déjà en train de s’évanouir. C’était bien sur le moment, mais l’ennui ne tarde jamais. La prévision des mêmes routines ; la littérature est sans surprise. Je me revois envoyer le manuscrit de Saccage, et espérer le meilleur d’un geste pareil, parce que j’ignorais tout du futur, qui n’a rien à proposer.

Souvent, ce sont des gens qui écrivent qui me font des retours sur mes livres ; mais moi, je ne leur parle pas de leurs livres.

Qui attend encore les nouvelles parutions ; où sont les lecteurs des romans que personne ne veut.

Je suis peut-être déprimé.

Orlando est un roman incroyable et libre.

Ce que je me disais, c’est que l’art, dans une ville, c’est une question d’écosystème. Par exemple, la poésie, à Rennes, nous sommes les seuls à la défendre. C’est peu, parce que nous sommes une petite association. Par exemple, aucune librairie à Rennes ne défend la poésie. Où acheter la poésie qu’on ne connaît pas déjà, à Rennes : aucune idée. Il n’y a aucune économie de la poésie à Rennes ; si les auteurs et autrices vivent, ce n’est pas grâce à Rennes. Les plus jeunes artistes l’ont compris et s’en vont, à Paris, à Marseille, à Bruxelles, où sais-je encore, car à Rennes il n’y a rien pour eux, ce qui est vrai. Je n’ai rien à leur offrir, car j’ai déjà très peu. Pour que la poésie survive dans une ville, il faut que l’écosystème la favorise ; sinon, elle s’en va. Bientôt, la littérature à Rennes sera totalement partie. Et reconstruire dans le désert c’est comme gravir la montagne de Sisyphe en marche arrière.

Alors j’avance ce que je peux, avec les quelques personnes encore présentes et motivées dans le coin, pour ne pas que les choses disparaissent. Je le prends comme une responsabilité personnelle, ce qui est toujours à double tranchant. Mon angoisse, c’est que tout le monde finisse par partir, et que je me retrouve seul avec l’absurde conviction qu’il y a encore quelque chose à faire (car parfois, il n’y a plus rien à faire).

La littérature est trop importante pour moi pour que je baisse les bras.

Des livres de plus en plus chiants défendus par des communicants de plus en plus putassiers. Parfois j’ai la gerbe de l’industrie, comme de toutes les industries. Pourquoi on continue à écrire, à lire, dans ce contexte et cette situation. Pourquoi c’est si dégueulasse. Je ne suis pas décliniste, je suis épuisé. À quel point artiste, à quel point commercial. Tous les adolescents du monde sont morts dans leur coeur et on torche des manuels de développement personnel qui autrefois s’appelaient romans. Dans un let’s play Dofus au moins les émotions sont réelles. La littérature est devenue le nouveau gadget qui fait du bruit ; on appuie sur un bouton et le génie coule. C’est ce qu’on appelle la fuite des cerveaux.

ouh

ouais

Dems

ok

Playlist : japanese jazz when driving on a warm night

Dylan me demande si tout va bien car il voit que je suis songeur à la façon dont je tiens mon volant et regarde au loin. Je dis : ouais, ça va. Dylan tourne la tête vers dehors et me parle de la fille chez qui on va. Je préfèrerais qu’on ne parle pas d’elle maintenant, dis-je, enfin, genre, pas pendant que je conduis. Sans se retourner vers moi, Dylan dit : ok, si tu veux. Je pense à la fille chez qui on va depuis que j’ai récupéré Dylan chez lui. Je ne l’ai pas revue depuis hyper longtemps, et je ne sais pas ce qu’on va se dire. La dernière fois qu’on a parlé, je ne connaissais pas encore Dylan, et je me souviens qu’elle m’a dit des choses sincères à propos d’elle, que je n’ai pas comprises sur le moment. Quand je suis sorti juste après la nuit était la même que dans les animés romantiques. Dehors, je lui ai dit : à plus tard, mais elle n’a rien dit et elle est rentrée chez elle. J’ai imaginé qu’elle pleurait de son côté parce que moi je pleurais du mien. C’était en 2014 et les lotissements n’étaient pas construits pareil. Je pense à la première chose qu’on va se dire quand je vais rentrer dans la maison où elle organise cette fête. Sans doute que je vais dire : salut, et elle aussi, et qu’il va se passer un truc qui n’aura rien à voir avec ce que j’ai imaginé.

salut

juste pour te dire

j’attends en bas

j’ai pas ton numéro d’interphone

j’ai pris des bières

comme vous m’avez demandé

ça serait cool de m’ouvrir

en même temps ouais j’ai un peu d’avance

je sais pas si vous êtes arrivés

bon voilà

à toute

J’ai parfois la nostalgie de la vie que je vivrais si je n’étais pas parti de Lamballe ; quand je reviens en voiture le vendredi, tard, que je traverse des bourgs, des communes, et que la lumière dans les maisons ne passe que par une toute petite fenêtre qui est à l’opposé du salon, ou ne passe pas du tout.

Cette vie aurait ressemblé sans doute un peu à celle que je vivais autour de mes vingt ans, rentrer de Rennes, aller à Yffiniac, regarder un match de basket de l’équipe de la commune, qui affronte l’équipe d’une autre commune, ensuite commander au MacDo, manger chez un des joueurs de l’équipe, boire des bières, vouloir vivre autre chose et puis vivre ça quand même, rentrer dormir vers deux heures, dormir tout de suite, à côté de quelqu’un, qui sans doute dort aussi.

C’est ce que je vois quand je conduis.

Je me demande si j’aurais éprouvé la même nostalgie en conduisant dans les rues où je vis aujourd’hui, et que je n’aurais pas connues ; les univers parallèles sont-ils forcément des univers tristes ?

Les deux extrêmes de mon univers sont Mars d’un côté, qui est l’Enfer, et l’Arctique de l’autre, qui est le Purgatoire, et qui permet d’accéder au Paradis, qui est une Terre retournée, là où le noyau de feu est devenu une montagne blanche. Les villes les plus connues sont Myriad Pro, Portobello, Miami et Copenhague. Pour aller de Portobello à Copenhague, il y a un trajet en bateau d’environ trois jours. Tout le monde connaît Mars, mais tout le monde ne connaît pas l’entrée vers le Paradis, qui vient tout juste d’être révélée grâce à la fonte de l’Arctique.

Je pense que l’utilisation dans les romans de concepts de physique quantique comme la relativité, les dimensions parallèles, l’espace-temps, les trous noirs, les modèles d’Univers, etc., devrait forcément avoir quelque chose à faire avec Dieu, notre origine, la Vérité et la Justice. Parce que je crois qu’on commence à comprendre que tournent en rond ces textes où je peux être en même temps moi ici, et boulanger ailleurs, et qu’en fait ma maison est un autocar, et que la tasse dans laquelle je bois se transforme en pendule qui parle et qui me dit : à quoi bon ?